2024年7月13日,骄阳初升。作为“大唐诗路 秦晋和合”研学旅行的压轴一站,我们一行人从神木市区出发,驱车奔赴60公里外的石峁遗址。车窗外熟悉的景象在眼前掠过,黄土高原特有的沟壑纵横、起伏不平的地貌,勾起了我无数童年的回忆。

这片土地,承载着我的童年,也孕育了路遥笔下《平凡的世界》中那些鲜活的人物。车窗外的景象,让我不禁想起小说中对双水村的描绘,以及电视剧中在榆林市绥德县郭家沟取景的画面。对于不了解这片土地的人来说,那些场景或许是认识黄土高原最生动的窗口;而对我而言,那些故事里的点点滴滴,都是我生活的日常。

远处,几座保存完好的窑洞与起伏的山势融为一体。这景象不仅让我想起儿时嬉戏玩耍的欢乐时光,也仿佛看到了少安和润叶在山野间奔跑的身影。零星的柠条和荆棘倔强地生长在看似贫瘠的土地上,在炽热的阳光下泛着银灰色的光泽。这些植物的坚韧不屈,正如路遥笔下那些陕北人的化身,也是我们这片土地上的人们世代相传的品格。

空气中弥漫着熟悉的干燥而温暖的气息,夹杂着若有若无的黄土芳香。这味道是我魂牵梦萦的乡愁,也是《平凡的世界》中那些人物生活的真实写照。恍惚间,仿佛能听到陕北农民的笑语和劳作声,那既是我童年的回忆,也是小说中描绘的生动场景。

然而,今天的旅程让我格外兴奋。尽管生于斯长于斯,但即将探访的石峁遗址,却是我从未踏足的神秘之地。作为一个土生土长的神木人,我对石峁遗址既熟悉又陌生。我的家乡花石崖镇与石峁遗址所在的高家堡古镇仅有咫尺之遥,但这座被誉为“中华第一城”的史前都邑,却始终是我心中的一个谜。

今天,我终于有机会揭开它的神秘面纱,探索这片土地上深厚的历史积淀和文化底蕴。我不禁想象,四千多年前,在这片我再熟悉不过的黄土地上,我的祖先们创造了怎样辉煌的文明?他们的生活又是怎样的景象?这片看似荒凉却蕴含无穷生机的土地,不仅孕育了路遥笔下那些平凡而伟大的人物,也孕育了一座辉煌的史前都邑——石峁遗址。带着这份期待和好奇,我的心情越发激动。

车子继续在蜿蜒的公路上前行,我知道,我们即将开启一段穿越时空的旅程,去探寻埋藏在这片黄土之下的文明奇迹。

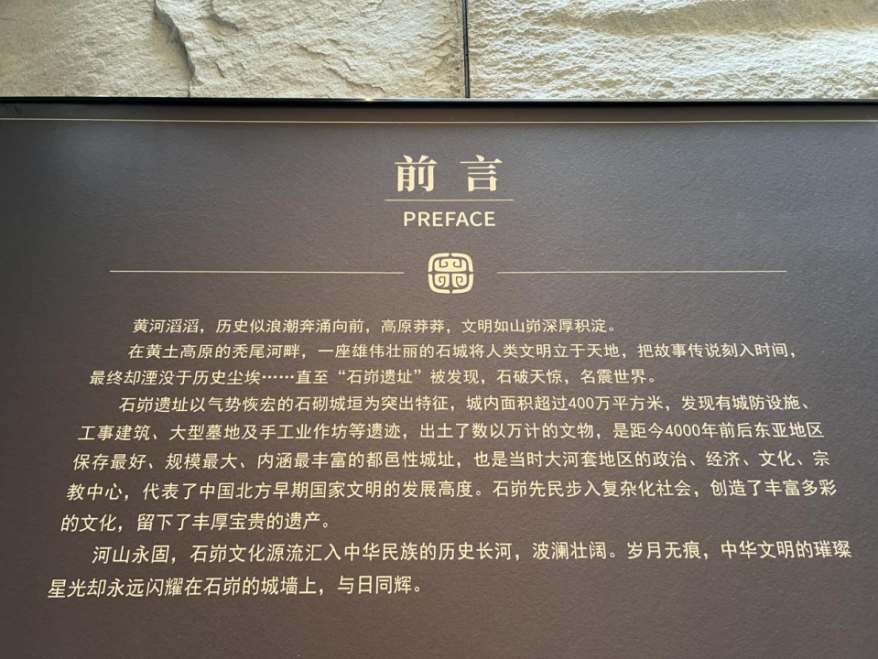

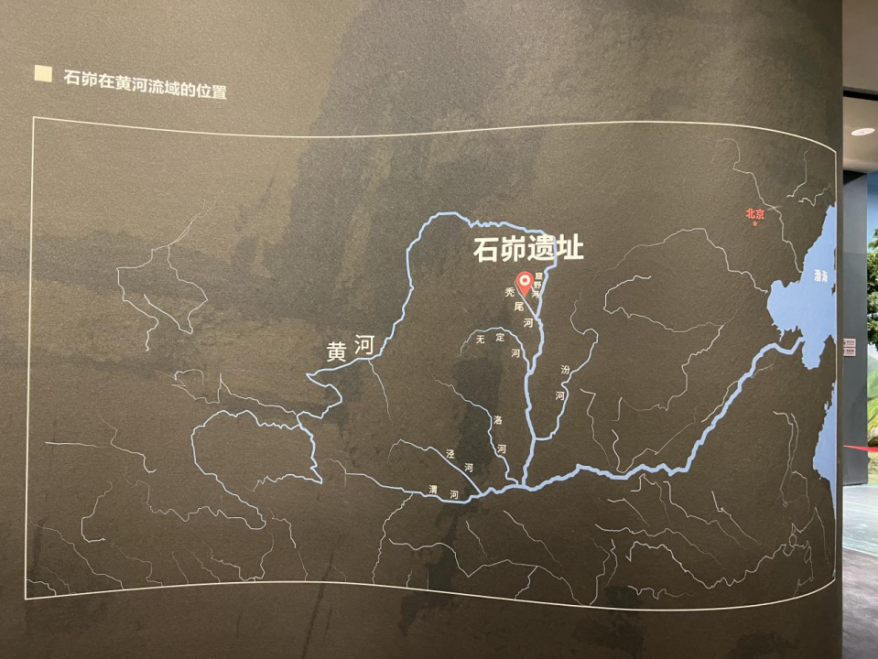

这座史前都邑就是位于神木市高家堡镇的石峁遗址。神木市位于陕西省北部,是榆林市代管的县级市。它地处秦晋蒙三省(区)交界处,总面积达7635平方公里,是陕西省面积最大的县级行政区。截至2023年6月,神木市辖6个街道、14个镇,2022年末常住人口约57.88万人。这里的地貌多样,包括土石山区、丘陵沟壑区和沙漠草滩区,形成了独特的自然景观。

神木的历史可以追溯到新石器时代晚期。考古发现表明,早在4000多年前,这里就已经有人类聚居。石峁遗址的发现和发掘为我们揭示了这一地区灿烂的史前文明。

春秋战国时期,神木属白狄故地。秦统一六国后,这里成为上郡北境。汉代时,神木地区先后属五原郡、朔方郡。值得一提的是,汉代在秃尾河下游设置了圁阳、圁阴、鸿门三县,在上游设置了白土县,显示了当时这一地区的重要性。

魏晋南北朝时期,神木经历了频繁的政权更迭。隋唐时期,这里的重要性进一步提升。唐代开元十二年(724年),在今天的杨家城设置了麟州,这是神木历史上的一个重要节点。

宋代时期,神木地区成为抵御辽、夏的重要前线。这一时期,以杨业、杨延昭为代表的杨家将在这里留下了许多传奇故事,为神木增添了浓厚的历史文化色彩。元明清三代,神木或为州,或为县,一直是这一地区的政治、经济、文化中心。

近代以来,神木见证了中国从封建社会向现代社会的转变。在抗日战争和解放战争时期,神木人民积极参与革命斗争,为中国的解放事业做出了重要贡献。1950年,神府县与神木县合并为神木县,1961年,神木县又分为神木、府谷两县,同属榆林专区。2017年,神木县撤县设市,成为县级神木市,揭开了神木发展的新篇章。

作为一个土生土长的神木人,我对即将探访的石峁遗址既熟悉又陌生。我的家乡花石崖镇与石峁遗址所在的高家堡古镇仅有咫尺之遥,却从未真正踏足过这座“中华第一城”。

01 寻踪觅迹:石峁遗址的发现之旅

石峁遗址的发现历程宛如一部跌宕起伏的考古悬疑剧。故事始于1929年,当一批出土于此的精美玉器悄然流散到国外。美籍德国学者萨尔蒙尼在北京偶然邂逅了这批来自榆林的玉器,其中一件长达53.4厘米的墨玉“刀形端刃器”尤为引人注目,如今静静地躺在科隆远东美术馆,等待着有缘人去解读它的秘密。

胡正武/摄

然而,命运似乎格外青睐这座古城。直到1958年,石峁遗址才首次被正式记录为考古遗址。这近30年的沉寂,仿佛是大地对这座古城最后的庇护,静待它重现天日的那一刻。

1975年,考古学家戴应新在神木县高家堡公社的一次调查中,如获至宝地征集到127件玉器。这些玉器,如同散落的拼图,开始为我们勾勒出一个古老文明的轮廓。1981年,中国社会科学院考古研究所的张长寿来到石峁,亲眼目睹了当地村民珍藏的牙璋、刀、璧、璜、斧、钺等玉器,这些文物如同尘封已久的书信,等待着考古学家去解读其中的奥秘。

真正系统的考古发掘始于2011年。陕西省考古研究院运用最新的数字化技术,对遗址残存的城墙进行了全面测绘。当3D模型在电脑屏幕上逐渐成型时,一座以“皇城台”为中心、内外城廓分明的大型石头城呈现在众人眼前。这一刻,“中华第一城”的神秘面纱终于被揭开,一个失落的文明重见天日。

02 文物瑰宝:走进石峁遗址博物馆

高家堡古镇位于神木市城西南50公里的秃尾河东岸,西北距明长城约5公里,是一座拥有悠久历史和深厚文化底蕴的古城。高家堡古城始建于明正统四年(1439年),由陕西巡抚陈镒所建,取名源于当地的高家庄。

古城呈长方形,东西长400余米,南北长300余米,城墙上建有女墙,间有垛口、瞭望洞,每隔数十米就有一处马面突出,这种设计被当地人戏称为“城小拐角大”,实则是为了加强军事防御。城墙原为夯筑土城,后在明万历年间(1608年)用砖包砌,清乾隆年间(1750年、1768年)又两度重修。

高家堡古城的布局颇具特色。城内以中兴楼为轴心,向东西辐射为东西街,向南北辐射为南街和北巷。东、西、南街各通巷道,巷道内的民居保留了北方古城特有的建筑风格。城内主要建筑有中兴楼、城隍庙、财神庙等。中兴楼是一座二层重檐十字歇山顶回廊翘角楼阁,南伸两翼,券窑举阁,石阶勾连,是古城的标志性建筑。

高家堡古城不仅是一座军事要塞,更是一个重要的商贸中心。明清时期,这里是连接河套和河东的“旱码头”,商贸繁荣,被誉为“小北京”。城内曾有各色商号百余家,盐碱、皮毛、铜铁制具、茶叶、烟土等贸易兴盛。

这座古城还以其深厚的文化底蕴而闻名。自古以来,高家堡就有重文崇武之风,私塾公学遍布城乡,人才辈出。清中叶至清末,这里出现了多位进士、举人、拔贡等人才。民国时期,这里还创办了高等小学堂和女子学校,培养了一批优秀人才。

高家堡古城见证了神木地区的沧桑历史,从明清时期的军事要塞,到民国时期的文化教育中心,再到现代的历史文化名镇,每一个时期都为这座古城增添了独特的魅力。如今,高家堡古城已被列为陕西省重点文物保护单位,是研究明清时期陕北地区城防建筑、商业发展和文化教育的重要实物资料。

抵达高家堡古镇,我们在石峁遗址博物馆前受到镇党委书记乔海军的热情接待。近年来,通过积极推动高家堡石峁遗址的保护和开发工作,乔书记对这片古老遗址的认知已臻于“专家”水准。他以一种既平实又富有洞见的方式,为我们勾勒出石峁遗址的历史脉络。

胡正武/摄

乔书记强调,石峁遗址在探索中华文明起源的进程中占据重要地位。他娓娓道来,近年来这处遗址在国际考古学界声名鹊起,多次跻身世界级和国家级重大考古发现之列,充分证明了其学术价值。作为亲历者,乔书记特别提到2019年石峁遗址入选《中国世界文化遗产预备名单》的重要时刻,以及今春石峁国家考古遗址公园正式授牌的喜悦。这些成就无疑是对遗址历史价值的最佳印证。

乔书记还透露,陕西省正积极推进石峁遗址的世界文化遗产申报工作。从他的叙述中,我们不难感受到地方政府对文化遗产保护的重视,以及将这一考古瑰宝推向世界舞台的决心。

胡正武/摄

03 古代和合文化的见证:石峁遗址的文化交流印记

在琳琅满目的文物中,几件特殊的展品尤其引人注目。这些独具特色的器物,恰如一面棱镜,折射出石峁作为古代“和合”文化熔炉的独特光芒。

1. 玉器:跨地域文化交流的纽带

最引人注目的是一件造型独特的玉器——玉牙璋。这可能是目前中国发现的最早的一批牙璋,其年代早于中原地区的二里头文化。凑近细看,只见牙璋上精美的纹饰,有的如行云流水,有的似雷霆万钧,无不彰显着石峁先民高超的工艺水平。

据研究,石峁的牙璋可以分为早晚两期:早期以阑部两侧有“单齿”为主要特征,晚期则流行繁复的“多齿”,常见横视为牛头式(“业”字形)的阑部。这些细微的变化,如同时间的刻度,记录着石峁文化的演变。

胡正武/摄

这件不起眼的玉器,却是挑战“中原中心论”的有力证据,暗示着石峁在中国早期文明进程中的重要地位。它就像一把钥匙,打开了我们认知的边界,让我们重新思考中华文明的起源。在这里,我们似乎看到了一幅更为广阔的画面:不同地域、不同文化背景的古代社会,通过这样精美的礼器进行着某种神秘而深刻的交流。

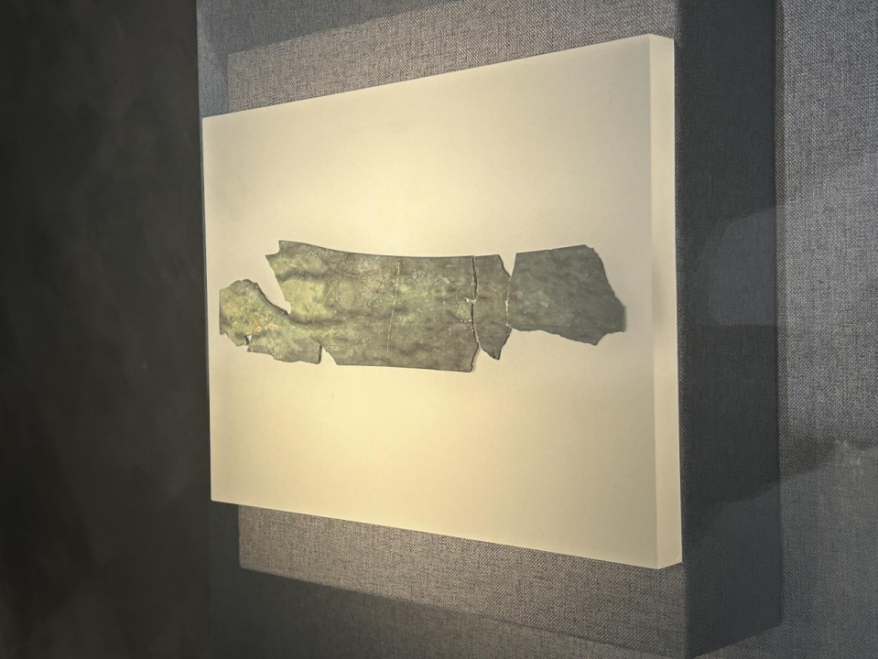

2. 口簧:音乐交流的无声证据

另一件令人惊叹的文物是世界最早的口簧。在石峁遗址中发现了不少于21件这种骨制乐器,主要出土于皇城台东护墙北段上部的“弃置堆积”内。轻轻抚摸着展柜的玻璃,仿佛能听到远古的旋律在耳边回响。

这些口簧均由牛的肋骨精心磨制而成,呈窄长方形薄片状,长约8-9厘米,宽1厘米,厚仅0.1厘米。我们一行不禁思绪飘摇,四千年前的某个夜晚,石峁先民是否也像我们今天一样,围坐在篝火旁,用这些简单的乐器奏响了动人的歌谣?

考古学家认为,石峁遗址所在的河套地区可能是世界口簧的“祖源地”。这一发现不仅刷新了我们对音乐起源的认知,更为我们理解早期人类文化交流提供了新的视角。想象一下,这种简单而神奇的乐器,是如何随着古代族群的迁徙,传播到世界各地的?每一次演奏,是否都是一次文化的对话?

3. 醉美石峁:四千年前的跨域盛宴

在石峁遗址博物馆幽暗的灯光下,一组古朴而精美的陶器静静地诉说着一个尘封已久的故事。这些器物——陶鬶、陶盉、陶杯和陶瓮,每一件都承载着四千年前的秘密。它们不仅是酒器,更是打开石峁文明之谜的钥匙。

胡正武/摄

这些出土于皇城台的酒器,年代约为公元前2300年到公元前1800年,恰逢中国早期城市化的关键时期。当我们的祖先还在为温饱奔波时,石峁的先民们却已经在举办堪称“国际性”的盛大宴会。

最令人兴奋的是这些酒器中残留的微观证据。通过精密的微化石分析,我们揭示了一个令人惊叹的事实:石峁美酒的原料清单简直就像一张跨越千里的“购物小票”。黍、小麦、水稻、百合、栝楼根、姜、芡实,甚至还有野豌豆!

想象一下,四千年前的石峁,巍峨的城墙耸立在黄土高原的中心,周围是起伏的丘陵,空气中弥漫着干燥的气息。然而就是在这看似荒凉的土地上,石峁人正在举办一场跨越地域的盛大宴会。

南方的水稻和热带的姜,是如何跨越千山万水来到这里的?这不禁让我们联想到,是否有一支支商队,冒着危险,穿越崎岖的山路,将这些珍贵的食材带到石峁?他们是否也带来了远方的文化和技术?

更令人惊叹的是石峁先民的酿酒技艺。他们不仅掌握了传统的谷芽酒酿造法,还采用了当时最先进的曲酿技术。这种利用红曲霉和稻米制曲的方法,原本是中原地区仰韶文化的“独门秘笈”。它的出现,仿佛一位跨时空的品酒师,为我们品鉴了一杯四千年前的“文化交流酒”。

胡正武/摄

石峁的酒器组合也在悄悄地讲述着一个社会变迁的故事。从仰韶文化的“大碗喝酒”,到石峁精致的分工:用瓮酿酒,以鬶、盉温酒,再以精美的陶杯品饮。这种变化不仅反映了饮酒方式的优雅化,更暗示了社会结构的复杂化。我们仿佛看到,在皇城台上,身着华服的贵族正在举行一场庄重而神圣的仪式,觥筹交错间,政治联盟在此达成,文化在此交融。

凝视着这些沉默的陶器,仿佛能听到四千年前觥筹交错的声音,看到宾主尽欢的场景。石峁,这个屹立在黄土高原上的古老王国,通过一场场跨域的盛宴,编织出了一张横跨古代中国的文化交流网络。它以开放包容的姿态,将各地的文化元素融会贯通,最终锻造出了独具特色的辉煌文明。

这些精美的酒器,不仅是石峁先民智慧的结晶,更是古代“和合”文化的生动写照。它们无声地诉说着一个重要的历史启示:文明的进步,从来不是孤立的,而是在交流、碰撞与融合中不断向前。

4. 巧夺天工:骨器中的匠心

博物馆里还陈列着大量的骨器,其中数量惊人的骨针尤其引人注目。在皇城台出土的万余枚骨针以及“制作链”各阶段的相关遗物,暗示着皇城台顶部可能存在着大型制骨作坊。

胡正武/摄

仔细观察着这些精巧的骨针,不禁赞叹石峁先民的匠心。想象一下,在四千年前的石峁,匠人们坐在工作台前,专注地打磨着这些骨针。他们的手法娴熟,眼光精准,一件件精美的骨器在他们手中诞生。

这些精巧的骨针承载着超越其形态的深远意义。它们既是石峁先民日常生活的见证,也许是早期文明交流的无声使者。考古学家面对数量惊人的骨针遗存,提出了一个发人深省的观点:这些工具的丰富程度似乎超越了石峁古城的自用需求。或许我们可以推想,这些看似普通的骨针可能在石峁与周边文明的互动中扮演了关键角色。它们或许是文化交流的载体,亦或是技术传播的媒介,为我们描绘出一幅史前文明间相互联系、相互影响的壮阔图景。

5. 惊世发现:扬子鳄与远距离文化交流

据博物馆工作人员介绍,遗址还出土了扬子鳄的骨板。扬子鳄,这种如今主要分布在长江中下游的爬行动物,怎么会在四千年前的陕北高原出现?

胡正武/摄

考古学家告诉我们,这些扬子鳄骨板的发现显示出遗址较高的规格,很可能是当时统治者豢养的珍奇动物,而非本地野生种群。这一发现进一步反映了石峁先民与南方地区可能存在的文化联系,暗示着远古时期跨地域的文化交流。

我们仿佛看到了一条跨越千里的古代“史前丝绸之路”。沿着这条路,既有着有物质的交换,更有着文化的碰撞。石峁,这座屹立在黄土高原上的古王国,或许曾为连接南北的重要枢纽?

04 生态变迁:从繁华到荒凉的轮回

步出博物馆,石峁遗址的实地考察徐徐展开。伫立高处,目之所及皆为黄土高原特有的荒凉景象。作为土生土长的神木人,这片贫瘠干旱的土地是烙印在骨子里的记忆。然而,考古发现却为这片熟悉的土地勾勒出一幅迥然不同的历史画卷,促使人重新审视这片古老的沃土。

考古植物学家高升的研究揭示,石峁遗址夏时代早期(约公元前2000年至公元前1800年)的农作物以粟、黍两种小米为主,体现了典型的北方旱作农业传统。出土的农作物遗存中,粟占73.32%,黍占26.23%,这一比例与同期的陶寺遗址相仿,印证了当时农业发展的高度。

胡正武/摄

非农作物遗存中大量饲草植物的出土,尤其是豆科、菊科植物,如胡枝子、草木犀、委陵菜属、冷蒿等,为当时发达的畜牧业提供了有力佐证。这些植物名称对当地人而言并不陌生,它们的后裔至今仍在神木的山野间生长,只是数量已大不如前。

古石峁的景象跃然纸上:绿意盎然的田野上,金黄的粟穗和黍穗随风摇曳;远山如黛,牛羊成群;近处果园里,杏树、樱桃树和葡萄藤郁郁葱葱,果实累累。这幅生机勃勃的画面与当前的荒凉景象形成鲜明对比,印证了自然变迁和人类活动对环境的深远影响。

动物考古学的研究为这幅历史画卷增添了更多细节。石峁先民不仅大量饲养猪、牛、羊等家畜,还拥有丰富的野生动物资源。这一发现与当地流传的古老传说遥相呼应,只是在现代神木,如此景象已然罕见。

古气候记录为石峁的繁荣提供了科学解释。夏时代早期的石峁地区气候温暖湿润,年均温较现今高0.37~0.46℃。距此约170公里的山西公海气候记录显示,当时年降水量约为530毫米以上,远超现今神木市400毫米左右的年均降水量。

遗址附近发育良好的黑色古土壤层,成壤作用明显,反映了当时较高的植被覆盖率和以草本为主的草原景观。这种环境为石峁先民的农牧业发展创造了理想条件。

石峁的兴衰引发了对环境变迁原因的深入思考:是气候变化?过度开发?抑或其他尚未探明的因素?这些问题不仅关乎石峁的历史,更与当代环境挑战息息相关。

石峁的历史昭示,环境可以改变,气候可以变迁,但人类适应自然、改造自然的智慧是永恒的。当下,神木正通过退耕还林、发展设施农业等方式努力恢复生态环境。重现四千年前石峁的繁华盛景,是我们对先民智慧的传承,更应是当代黄土高原儿女的使命与担当。

05 轮巍峨城墙:中华第一城的宏伟壮观

胡正武/摄

离开博物馆,我们来到了石峁外城城墙遗址。放眼望去,一端端巍峨的石砌城墙蜿蜒于眼前,绵延数公里,在黄土高原上划出一道雄伟的弧线。这座被誉为“中华第一城”的史前城址,占地面积达400多万平方米,是目前中国发现的最大规模史前城址。

胡正武/摄

我们沿着城墙漫步,感受着脚下这片土地上的沧桑历史。城墙长度达10千米左右,宽度不小于2.5米,残存最高处达5米。伸手抚摸着粗糙的石块,仿佛能感受到四千年前建造者的汗水和智慧。每一块石头都像是一个时间胶囊,封存着古老的记忆。

特别引人注目的是城墙上的“马面”结构。考古发现表明,石峁城址至少存在着21处马面遗迹,外城东门附近尤为集中。这些马面与城墙墙体同时规划并起建,向城外凸出,疏密有致,间距集中在40米左右。

站在一处保存较好的马面上,极目远眺。四千年前,石峁的守卫者们是否也曾站在这里,警惕地注视着远方的动静?这些古老的防御设施不仅展示了石峁先民的军事智慧,更是中国早期城防体系的重要案例。

06 权力中心:探秘皇城台

午后,烈日当头,我们来到了此行的最后一站——皇城台。尽管因保护性发掘不能近距离参观,但远远望去,皇城台的雄伟轮廓依然令人震撼。它高踞全城,三面临沟,易守难攻,体现了先民们高超的选址智慧。

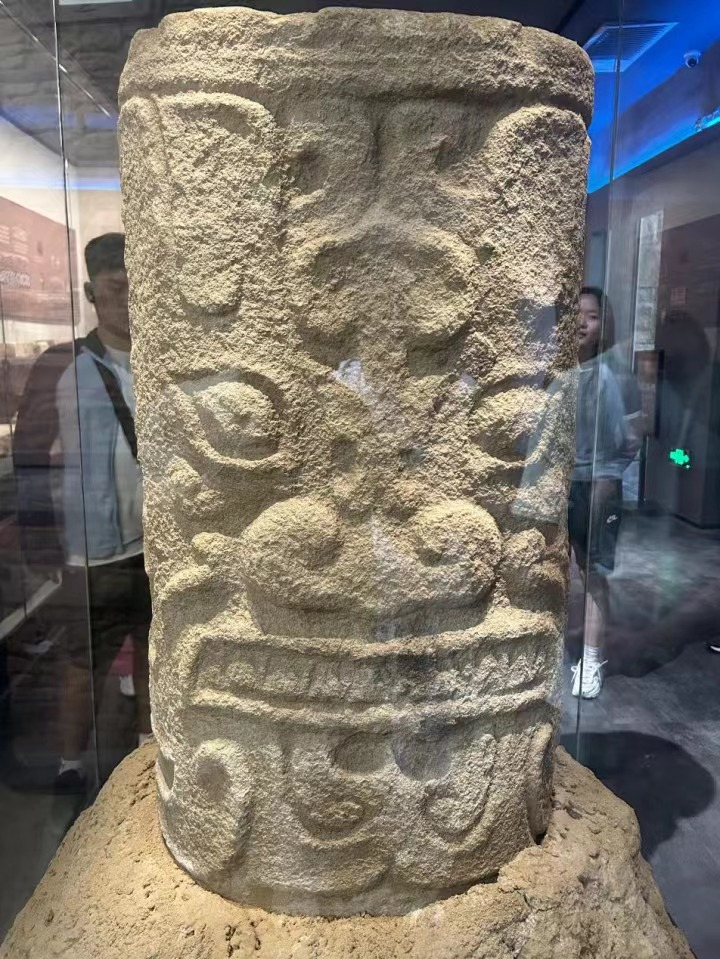

皇城台面积约8万平方米,是整个石峁遗址的核心区域。在这里发现的大型夯土建筑台基和精美石雕,不仅展现了四千年前先民们的艺术才能,更反映了石峁可能是当时一个重要的宗教和权力中心。

胡正武/摄

特别是在台基南护墙上发现的30余件石雕,题材丰富,包括神面、人面、动物、神兽等,展现了成熟的艺术构思和精湛的雕刻技艺。仿佛能看到,在四千年前的某个重要仪式上,这些石雕在阳光下熠熠生辉,见证着一个强大文明的鼎盛时刻。

站在观景平台上,被当空的烈日炙烤的汗流浃背,望向远方。眼前是一片荒凉的黄土高原,而在脑海中,却浮现出四千年前郁郁葱葱的景象。这巨大的反差让人不禁感叹自然的变迁和人类活动的影响。

结语

和合之美,文明交响

石峁遗址的发掘,犹如在中华文明长卷上开启一扇时光之窗,映照出远古和合文化的璀璨光芒。这座巍峨于黄土高原的史前都邑,不仅是一座城池,更是一座文明熔炉,谱写着和谐共生的文化交响乐。

在石峁,和合文化的精髓——多元包容、互利共赢——得到了淋漓尽致的体现。出土文物中,中原玉器工艺与西方冶金技术并存,南方文化元素与本土传统交融。这些看似迥异的文化因子,在石峁这方大舞台上和谐共生,相互激荡,最终凝聚成独具特色的地域文明。

玉牙璋的精美纹饰,诉说着跨地域的文化对话;世界最早的口簧,彰显音乐在人类文明进程中的重要地位;精湛的酿酒技艺,展现了先民对生活品质的不懈追求;数量惊人的骨针,暗示着发达的手工业和广泛的贸易网络;扬子鳄的意外出现,更是远距离文化交流的有力佐证。

石峁遗址的发现,促使我们重新审视中华文明的起源。它挑战了传统的“中原中心论”,展现了中华文明多元一体的发展格局。这种多元共生、兼收并蓄的文化特质,正是中华文明绵延数千年而生生不息的根本所在。

今日的参观使我深刻感悟到故土文化的深厚底蕴与广阔胸襟。石峁遗址宛如一面明镜,映照出先民们在复杂地缘环境中求同存异,在文化激荡中取长补短的智慧。这种和而不同、和合共生的精神,既是中华文明生生不息的动力源泉,也是我们应对全球化挑战的宝贵财富。

在当今世界文明交流互鉴的大背景下,石峁遗址所彰显的和合文化精神愈发珍贵。它昭示我们,文明的进步不在于单一文化的独大,而在于多元文化的交流、碰撞与融合。面对日益复杂的国际形势,我们更应秉持这种开放包容、互学互鉴的态度,推动构建人类命运共同体。