前言:地上文物看大同

7月11日上午,我们一行至云冈石窟考察,下午王正、李建军、杨供法三位教授因事提前返程。我与高弘毅等人依次考察了云冈石窟、大同古城墙、法华寺、九龙壁、清真大寺等古建筑,欣喜之情难以言表。

大同是山西省第二大城市,位于黄土高原东北、晋冀蒙交界,控扼三省区之咽喉,向有“北方锁钥”之美誉。大同又是首批国家历史文化名城、中国九大古都之一,夏时大同区域的部落称熏鬻,商时称鬼方,西周称北戎,春秋为北狄所居,战国初为代国南都,后并入赵国。秦汉时为雁门郡、代郡之地,下属平城、代等县。三国时为乌桓、鲜卑所据,晋时北部为鲜卑领地,南部为雁门郡地。北魏皇始三年(398年),拓跋珪迁都平城,改元天兴。从此时至太和十七年(493年)孝文帝拓跋宏迁都洛阳的95年间,大同成为北魏政治、经济、文化的中心。北齐时隶属恒州太平县,北周改太平县为云中县,此为大同称云中之始。苏轼《江城子·密州出猎》中“持节云中,何日遣冯唐”里的“云中”,即为今之大同。唐五代时期,行政区划屡变。后唐河东节度使石敬塘献给契丹的燕云十六州中的“云”字,指的就是云州(大同)。辽兴宗耶律宗真重熙十三年(1044年),升云州为西京大同府,大同之名始于此,并一直沿用至今。后又析云中置大同县,为辽之陪都。金太祖天辅六年(1122年),名将完颜宗翰(即粘罕)攻占大同府,仍以其为西京。辽、金时作为陪都西京的大同继北魏后再度兴盛,成为中原与北方少数民族交通之枢纽。《元史》卷五十八《地理志一》云:“河东山西道宣威使司。大同路(上),唐为北恒州,又为云州,又改云中郡。辽为西京大同府,金改总管府,元初置警巡院。至元二十五年,改西京为大同路。”据此可知大同在元初,即从成吉思汗十七年(1222年)木华黎率兵出云中、以金国降将刘柏林充任西京留守,至元世祖至元二十五年(1288年)的66年里,大同是作为西京发挥作用的。虽然元朝正式的京都只有上都(今内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗)和大都(今北京)两个,但今人称大同为元初西京也是符合历史事实的。

北魏、辽、金、元皆为少数民族政权,境内民族混杂融合,宗教信仰繁多,作为其首都或西京的大同经世代累积,孕育了丰富深厚的文化。其境内古迹众多,著名者有云冈石窟、北岳恒山、大同长城、华严寺、善化寺、悬空寺、九龙壁等,称其为“博物馆之城”毫不为过,甚至流传着“地下文物看西安,地上文物看大同”的说法。我们一路走来,依次考察恒山、悬空寺、石窟、古城等名胜古迹,真是快慰平生,而今天所看到的古迹广泛涉及多个时代与宗教,更是让我心潮澎湃。

一、云冈石窟

去年暑假我们和合文化研究院一行赴苏、豫、湘、赣考察司马承祯遗迹时,我就被洛阳的龙门石窟深深震撼到了,当时就想比它还要早的云冈石窟不知会有怎样的绝代风华。这次终于有幸随团来大同瞻仰这一世界文化遗产了。

云冈石窟公路入口

云冈石窟位于大同城西十六公里的武州山南麓,武州川北岸,故称武州山石窟寺,又有代京灵岩寺之称(见唐道宣《续高僧传》)。《魏书·释老志》云:“景明初,世宗诏长秋卿白整准代京灵岩寺石窟,于洛南伊阙山为高祖、文昭皇太后营石窟二所。”准,即仿照,可知龙门石窟是从云冈石窟发展而来的。云冈石窟依山而凿,各窟皆坐南朝北,东西绵延约一公里。据统计,石窟现存大小窟龛254个,主要洞窟45座,造像51000余尊(见张焯《中国石窟艺术:云冈》),无论是数量之多,规模之大,内容之丰,艺术之精,云冈石窟均为公元五世纪世界雕塑之最。

云冈石窟的开凿历时约150年,历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代,大致可以分为三个时期,而以北魏时期为主体。早期为北魏文成帝命高僧昙曜开凿第16-20窟时期(460-465年);中期为献文帝、冯太后、孝文帝皇家营造时期(466-494年),代表作是第1、2窟,第5、6窟,第7、8窟,第9、10窟这四组双窟和第11、12、13窟;后期为北魏迁都之后以民间为主的陆续补刻时期(494-525年及以后)。

云冈石窟的开凿前赴后继,用时百余年,役使数十万民力,其用意何在呢?学界研究认为这是统治者与宗教界领袖相互利用的结果。早在印度阿育王时期,阿育王就利用佛教作为其经营四方的精神利器。没有统治者的大力支持,佛教是无法流布天下、深入人心的。叙述释迦摩尼入灭后迦叶、阿难等23位印度祖师付法相传的事迹与传法世系的《付法藏因缘传》就记载迦那提婆在南天竺传教的经验道:“树不伐本,枝条难倾;人主不化,道岂流布?”后来前秦高僧道安也说:“不依国主,则法事难立。”北魏沙门沙果则直接说:“太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼。”并经常称:“能鸿道者人主也。我非拜天子,乃是礼佛耳。”我觉得这番将帝王塑造成如来的言论,简直可以与将帝王捧为天子的董仲舒相媲美。相比之下,道安弟子慧远坚持的“沙门不敬王者”的宗教独立主张显然是空谷跫音,行而不远。历史事实也证明,后来中国佛教走的是依托专制王权以生存发展的道路。在北魏文成帝改变太武帝灭佛国策而复兴佛教的诏书里,明确肯定了佛教辅助治国的功能:“助王政治禁律,益仁智智善性,排斥群邪,开演正觉。”所以在昙曜提出以五位北魏君主(道武帝、明元帝、太武帝、景慕帝、文成帝)像为原型凿窟立像时,文成帝就立即同意并鼎力支持了:“龛之大者,举高二十余丈,可受三千许人。面别携像,穷诸巧丽;龛别异状,骇动人神。栉比相连,三十余里。”日本学者关野贞、常盘大定认为这五座石窟因为是仿五帝形象而凿,故具有五帝宗庙之意,且蕴含魏主忏悔追孝的动机。这也是后代魏主续建的原因。

云冈石窟景区昙曜像

北魏王室先祖鲜卑族拓跋部原来居住于今黑龙江、嫩江流域大兴安岭附近,后不断西迁,淝水之战后利用前秦瓦解的契机,复兴代国并成立魏国,经过征服后燕、大败夏国与柔然、降服北凉等系列战争后终于统一中国北方。政治统一,经济发展,思想活跃,民族融合,这些都是文化繁荣的有利条件。梁思成先生认为在云冈石窟中,可以清晰地看到“在中国艺术固有的血脉中忽然渗入旺盛而有力的外来影响,它们的渊源可以追溯到古代的希腊、波斯、印度。它们通过南北两路经西域各族和中国西藏到达内地。这种不同民族文化的大交流赋予我国文化以旺盛的生命力!这是历史上最有趣的现象,也是近代史学者最重视研究的问题。”如果说昙曜五窟时期的雕像还是比较典型的南亚西域风格,那么中晚期的石窟则是汉地风格越来越明显。我们可以通过佛像的比较来探讨一下。

比如昙曜五窟的第20窟。其中央的释迦牟尼坐像高13.7米,依照北魏开国皇帝道武帝的形象雕刻,高肉髻,其高度与发髻相等,显得表面平滑富有质感;广额丰颐,圆满如月;眉间白毫,符合佛经说的“眉间毫相,白如珂雪”的描述;鼻梁高耸,鼻翼两侧半圆突出,鼻孔藏于鼻端,体现出“鼻直高而孔不现”的美感。目光炯炯,两眉细长,双耳垂肩,兼以双肩齐挺,胸部厚实,彰显雄伟气象。佛像坦右肩式袈裟,裸露右臂及右上胸,袈裟左侧由左肩斜披下垂,覆盖整个左臂与左胸腹,呈现“因复左肩,右开左合”的造型。佛像的背后光芒由头光、身光组成。头光圆形,由忍冬纹、围坐禅定菩萨组成,其外层身光则从外到内由忍冬纹、围坐禅定菩萨、围跪供养菩萨组成。袈裟质地厚重,似以毛料制成,下垂感明显。这尊佛像虽说是以道武帝为原型,但其浓郁的犍陀罗风格是显而易见的。至于第18窟中的佛像所着千佛袈裟,自然更是诠释了佛祖“百亿化佛”的理念了。

昙曜五窟之第20号石窟

随着北魏政权的汉化,云冈石窟从中期开始,中原文化体现得越来越显著,表现之一就是不少佛像呈现褒衣博带、秀骨清像的士大夫形象。《颜氏家训》云:“梁世士大夫,皆尚褒衣博带,大冠高履。”颜师古释《汉书》之“褒衣博带”云:“褒,大裾也。言著褒大之衣,广博之带也。”中期的第1、2窟,5、6窟,11至13窟等都部分甚或全部为此风格。如第13窟南壁的7尊立佛像,皆褒衣博带,裙裾末端外展,似随风飘扬;领口呈V形,胸前打结,两根飘带置于外部袈裟上,更显中土流行款式。七尊佛像的袈裟色彩红、黄、蓝相间,显得灵动活泼。第11窟西壁的七立佛设计也与之相似,都与初期昙曜五窟的风格形成了鲜明对比。这些佛像也不像昙曜五窟中佛像雄伟敦实,而是清秀飘逸,有魏晋之风。

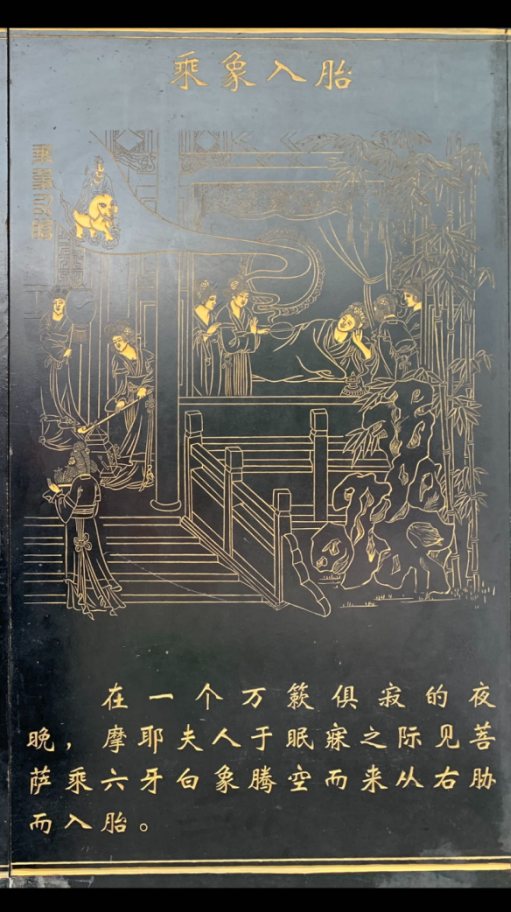

云冈石窟的建造者善以雕像讲述佛教故事,其中最多的是讲述佛祖从出生、出家、成道、弘法直到涅槃的各种事迹。此类故事被称为本行故事,或佛传故事。第6窟的中心塔柱和东壁、南壁就是集中讲述本行故事的,包括了乘象投胎、树下诞生、七步宣言、骑象入城、逾城出家等情节。其中乘象投胎是最具区别度的本行故事,在第37窟东壁表现得最为生动:佛祖母亲摩耶夫人侧卧于榻上,左上角为一头飞向右下角的大象,象背有一须弥座,座上有一菩萨怀抱具有舟形背光的小佛像。熟悉本行故事者一看便知其所绘内容。夫人榻下有四个女子各持琵琶、腰鼓、琴瑟等乐器,营造了佛祖降生的欢乐气氛。这让我想起了9日在五台山景区入口与黛螺顶旃檀殿墙壁上所见到的同一主题的雕刻。

第37窟东壁乘象投胎

五台山黛螺顶旃檀殿线刻像

五台山景区入口墙壁砖雕

云冈45座大窟,设计各有千秋,但在我看来,或许以音乐为主题的第12窟最为特别。据统计,云冈石窟共有24个洞窟雕刻有400余个乐伎图像,有来自龟兹、西凉、于阗及中原等多个地区的近50种乐器,可谓北魏时期胡汉乐器的集中展览。该窟为前廊后室的佛殿窟,其北壁上层天宫伎乐列龛,由西向东依次雕刻着手持吹指、齐鼓、排箫、琵琶、横笛、筝、琵琶、筚篥、竖箜篌、琴、细腰鼓、义觜笛、埙、坦鼓的奏乐飞天。还有一人手打响指,满面笑容,似在指挥。这17人所构成的宫廷乐队各司其职,皆尽所能,奏出了万籁和合的极乐之音。不同的飞形、手势、表情、衣饰,相互配合,相得益彰,生动再现了公元五世纪中国北方艺术成就之卓绝。

第20窟音乐窟

我此前也去过很多博物馆,比如上海博物馆、京都博物馆等,所藏青铜器、雕像、书画等确实琳琅满目,令我难以忘怀,但从未像观瞻云冈石窟这样给我以强烈的震撼,以致目眩神迷,感觉数不清的艺术珍品纷至沓来,目不暇接,被人流推着往前走,不少雕像看不懂也记不住,连手机摄像也没什么意义了,唯有连连慨叹。

那些失掉民族自信力的同胞,真的应该来云冈石窟好好看看,看我们的祖先创造了何等光辉夺目的文化!而我们这代人,又能给后人留下什么样的物质与精神遗产?两个多小时的走马观花式的考察结束后,我站在烈日之下汗涔涔,心里久久不能平静。

二、法华寺

我们从云冈石窟出来用完简餐已近下午1点,按计划还要去考察大同古城墙、法华寺、九龙壁等古建遗产。由于城墙分布在城市的多个地方,无法一一走访,只能用高德地图挑选了位于平城区操场城西街附近的“大同城墙遗址”看看。在滴滴车上,我与司机一路攀谈,问是不是在耿彦波市长任上时城市建设得比较好。司机听了感叹一声,说可惜耿市长11年前就离开大同了,他在任时对普通市民非常好,保护了很多文物,城市发展格局不少都是在他的手里定下的。当我看到宽阔的马路,路边连绵不绝、高高矗立的城楼,体会到了古人所颂扬的“为政以德”、“甘棠遗爱”的深刻内涵。

我们所考察的“大同城墙遗址”就隐匿在闹市小区中。城墙主体段全为垒起的黄土,有一端突出于公路旁,分上下两部分,各高近3米,下面用砖头砌成以作保护,上面则是黄土,长着稀稀拉拉的低矮灌木。虽为炎夏,感觉苍凉之气还是扑面而来,说不出这是强悍灿烂的北魏,还是策马奔腾的辽金元的风。

大同平城区古城墙

离开古城墙,即约车前往法华寺。法华寺位于大同古城塔寺街37号,坐北朝南,占地面积57亩。清道光《大同县志》载:“新寺,在城东北。明时建,久废,砖塔存。今其地名塔寺街。在街西存有慈云庵。”寺有四进院落,沿中轴线建有山门、天王殿、三士殿、大雄宝殿、法华塔、藏珍楼。

法华寺山门临街而建,是一座三间四柱七楼琉璃牌坊,蓝天白云之下,青黄相间,琉璃砖上的云龙欲破壁而出,显得整个牌坊大气磅礴。

法门寺三间四柱七楼琉璃牌坊

第一进院中央为天王殿,匾额“法华寺”三字集自颜真卿作品。天王殿内部与其他寺院的天王殿一样,塑有弥勒菩萨、韦陀及四大天王雕像。其门联“笑到几时方合口,坐来无日不开怀”,与笑眯眯的弥勒佛相映成趣。天王殿左右前方建有钟、鼓楼,独特之处在于其造型为圆形两层攒尖顶式,远看酷似蒙古包,为我平生所仅见。钟鼓楼上下两层外围皆有八根廊柱支撑,内部砖彻成室,但底层封闭,上层敞亮,柱檐之间斗拱相接,体现了和而不同的设计理念。

法门寺圆形两层攒尖顶式钟鼓楼

第二进院中央为三士殿,供奉的是三大士菩萨,居中者为观音菩萨,左右分别为普贤菩萨和文殊菩萨。观音为水月观音形象,左臂下垂,右臂置于支起的右腿上,目光下视,意态闲适。殿内后壁左侧绘三大士菩萨,右侧绘释迦摩尼、文殊、普贤等菩萨,东西两壁则为“佛会图”,对称绘有八菩萨与十方佛。壁画采用沥粉贴金的传统工艺,营造出极乐世界富丽堂皇的氛围。

水月观音

三士殿左侧为迦蓝殿。伽蓝是梵语僧伽蓝摩的省称,意为“众园”,用来指代僧众居住的园林或寺院。伽蓝殿供奉的都是保护寺院及修行者的护法神伽蓝菩萨,中国化之后,所供奉者改为武圣关羽。大同法华寺伽蓝殿正中供奉的是波斯王,左侧是祇多太子,右侧是给孤独长者,表明本殿讲述的印度舍卫国须达多长者、祇多太子奉献黄金铺就的祇园精舍给佛祖的故事。右侧为祖师殿,与伽蓝殿相对,供奉的是达摩祖师及其弟子。达摩双目圆睁,虬须乌黑,顶戴红色头巾,头巾自然下垂,覆在两肩。两侧弟子形象已完全汉化,尤其是左者,眉须雪白,慈祥飘逸。

祖师殿

第三进院中央为大雄宝殿,“大雄宝殿”四字为苏轼作品集字。殿内供奉的是“三身佛”:中尊毗卢遮那佛、左尊卢舍那佛、右尊释加牟尼佛。大殿东西两侧壁画为“水陆法会图”(或称“人神行进图”),后壁绘“十大明王图”,神鬼人物近千个,姿态神情各个不同。抬头望去,藻井也金碧辉煌,令人惊叹。

第四进院为法华寺灵魂之所在。刚进院落,就被院中央的一座白塔震撼到了。这是大同市现存的唯一一座覆钵式琉璃喇嘛塔,该塔呈圆形,砖石结构,南北长10.8米,东西宽11.9米,高18米,占地面积129平方米。塔座为双层束腰八角须弥座,高2.8米,边长1.7米。台座南北两侧各设一门洞。西侧亦有一洞,洞门上刻“小洞天”三字。门窗木制,上有对联“翠竹黄花皆佛性,白云流水尽禅心”,横批“发无上愿”。此联借用的是四川峨眉山报国寺联“翠竹黄花皆佛性,白云流水是禅心”,其撰者是清代浙江文人吴擎。我们作为浙人,在此看到实属有缘。吴氏上联立意显然来自晋代名僧僧肇的名言:“青青翠竹,尽是法身;郁郁黄花,无非般若。”后人遂以“翠竹黄花”指眼前境物。下联以“白云流水”代指世间万法,无心无色,恰如陶潜赋之“云无心而出岫”、寒山诗之“白云自去来”、“碧潭清皎洁”。

法华寺白塔

白塔西侧“小洞天”洞门

塔身下细中粗,由上而下急剧收缩,外形像一个倒扣的钵,建筑学上称之为覆钵式,是藏传佛教的典型风格。塔耳四方各开一个券式小窗,窗的下部中空,置一坐佛,两侧为金刚;窗的上部则为一个张开双臂的半蹲金刚,周设祥云装饰,顶为“阿弥陀佛”四字。塔颈为八重相轮,由黄、绿、紫琉璃砖砌成。刹座顶置一金莲,其中心放一硕大宝珠。这座白塔建于明初,融汇了西域、中原及印度等多地的建筑技术与佛学智慧。后人因塔建寺,但寺又毁坏。1984年,大同市政府对之进行修复,发现塔顶存有民国时期书写的《法华经》,因此将寺命名为法华寺。

法华塔院之北是一座藏珍楼。楼内供奉的是如来佛祖,楼门额书“教藏真源”四字。虽然称楼,却是单檐,据说其原型来自北京雍和宫的法 轮殿。藏珍楼的镇寺之宝为法华寺住持万德法师历时三年刺血书写的经塔。所谓经塔,就是将佛教经文以塔的形状书写出来,经、塔合二为一。经塔集佛经、书法、绘画、建筑营造、图形设计等为一体,众多学科融合程度之难可以想见。万德法师共书四部经塔,其中《法华经》塔、《楞严经》塔供奉于法华寺藏珍楼内,《金刚经》塔和《无量寿经》塔分别陈列于法华寺塔院东、西书画展厅。四部经塔曾被送至港澳台、东南亚等地区展出,形成轰动效应,以致星云大师观后惊叹“大放毫光”,书赠“人佛知见,生如来家”以示尊崇。遗憾的是,我们进来无缘拜见经塔。

世事白云苍狗,寺塔雨打风吹,直到2008年耿彦波主政大同时,法华寺才迎来春天。耿市长听取宗教界人士的意见,对法华寺进行复建,不但修缮了寺塔,而且增修了很多建筑。设计者们兼容并包,借鉴了不少名刹的建筑风格,如山门复刻的是乾隆三十五年(1770年)建成的北京北海公园小西天牌楼,前三进院落复刻的是始建于中唐时期的大同市天镇县慈云寺,藏经楼的原型则是雍和宫法 轮殿。这样一种荟萃百家的气度,确实有种天下大同、皆备于我的胸襟与智慧。

三、九龙壁

大同素有“龙壁之城”的雅号,又有“天下龙壁看大同”之说。大同共有9座龙壁,其中代王府九龙壁的规模为中国之最,此外还有一龙壁4座、三龙壁1座、五龙壁2座。九龙壁位于大同市平城区东大街。壁始建于明初洪武二十五年(1392年),是太祖朱元障第十三子朱桂(1374-1446)代王府前的照壁。明清鼎革之际,因其与代王府隔一条街而免于兵燹,未随王府同归于尽。该壁坐南朝北,直对王府大门,为一字带斗拱琉璃影壁。中国现存3座九龙壁,其他两座分别是清乾隆二十一年(1756年)、三十七年(1772年)建于北京北海公园与故宫者。大同九龙壁高8米,厚2.02米,长45.5米,雄伟壮丽居三壁之首。不过大同九龙壁为藩王之壁,故其龙为四爪,而北京者为天子之壁,故为五爪;大同者为蛇尾,北京者为鱼尾,形制的不同凸显身份的差异,且北海九龙壁为双面影壁,亦为大同影壁所不及。

大同九龙壁由须弥座、壁身、庑殿顶三部分构成。须弥座源自印度,本是安置佛像的底座,后来用于装饰建筑的底座。须弥即须弥山,在古印度传说中是世界的中心,以之为佛座之基可显佛的神圣。大同九龙壁须弥座采用最复杂的束腰满雕刻形式,用绿、黄二色琉璃砖砌成。座分三层:下层为花卉浮雕,因靠近地面风化严重,缺损甚多;中层为兽类浮雕,由75块砖组成,形象有牛、马、羊、鹿、免、狮、象及麒麟等神物,姿态各异,栩栩如生;上层为41组二龙戏珠浮雕,形体虽小,亦张牙舞爪,矫健有力。

壁面高3.72米,由426块(6×71)琉璃构件以高浮雕式拼成;共六层,上三层主色为蓝色,下三层主色为绿色,以表蓝天碧海之意;东西两侧分别为日月浮雕,且书“日”、“月”二字。壁面分布九条龙,其中中间的正龙为Ο形造型,其他则为S或C形造型。正龙为正黄色,乃皇家专用颜色;正对王府大门,龙身蟠曲,首俯尾扬,极具威严,这显然象征着封建帝王的“九五之尊”。左右两侧各有四龙,两两相对。紧邻正龙的第一对龙为淡黄色,首皆向左,尾皆朝向正龙;第二对龙为中黄色,首尾皆向右;第三对龙为紫色,首皆向左,但左侧龙尾向左,右侧龙尾向右;第四对龙为金黄色,左侧龙首向右而尾向左,右侧龙首尾皆向左。再仔细观察,可发现第一、三对龙首皆潜于水下,第二、四对龙首皆昂于空中。有人据此认为前者寓意乾卦初九的“潜龙勿用”,二者寓意九五的“飞龙在天”,如此说成立,则九二的“见龙在田”、上九的“亢龙有悔”等又体现在哪些龙身上呢?甚至还有人将龙壁的九龙造型对应朱桂的人生际遇,这又显然近于小说家言了,因为龙壁建时朱桂年方19岁,又如何谶言般预示其73年的浮沉轨迹?

左1

左2

左3

左4

左5 中间正龙

左6

左7

左8

左9

壁顶为仿木构单檐五脊顶,正脊中间雕刻多层琉璃花朵和四条游龙,两端砌有琉璃鸱吻。顶由25组砖雕斗拱承托,斗拱之下为廊檐状青砖,但根据部分落色的方砖来看,青色应该是染上去的。站在龙壁顶端向另一端看去,单檐笔直向前,横穿青天,蔚为壮丽。

龙壁侧视

壁前辟有一细长方池,中间建有石桥,两端有龙首注水。每当清风徐来,波纹旖旎,九龙倒影其中,如飞腾一般,呈翻江倒海之势。该池真可谓龙池了。古人以水借景的智慧,在此得到了完美的体现。

遗憾的是,1954年8月因城市建设、开辟道路之故,龙池因无法迁移消失了,九龙壁则被拆分下来,在原址之后28米处重新组装,并在壁碑镶嵌一碑交待此事。由于工作人员的不专业、不认真,导致部分构件损坏甚至缺失,最令人郁闷的是,有一条龙尾竟然多了出来而找不到原位,最后只能放在壁面右下角。世间竟有如此荒唐之事!

四、清真大寺

从九龙壁出来,西行到一个四条笔直大街交汇的路口。路口四面各建有一个高大的牌楼,由此构成一个规模宏大的四牌楼,牌楼上面逆时针方向分别额书“永泰街”、“和阳街”、“武定街”、“清远街”,无论远观还是近视,都堪称伟岸。沿着永泰街西侧一条的小路西行,逆着夕阳我们发现一个高大的建筑矗立在路的尽头,走近才意识到这是一所清真寺。这便是鼎鼎大名的大同清远街九楼巷的清真大寺。该寺原建于城内西盘街,明初由大将徐达、常遇春镇守大同时迁至此地。这次不期而遇,且是我第一次近距离接触清真寺,所以观察得特别仔细。

山西省文保单位大同清真大寺

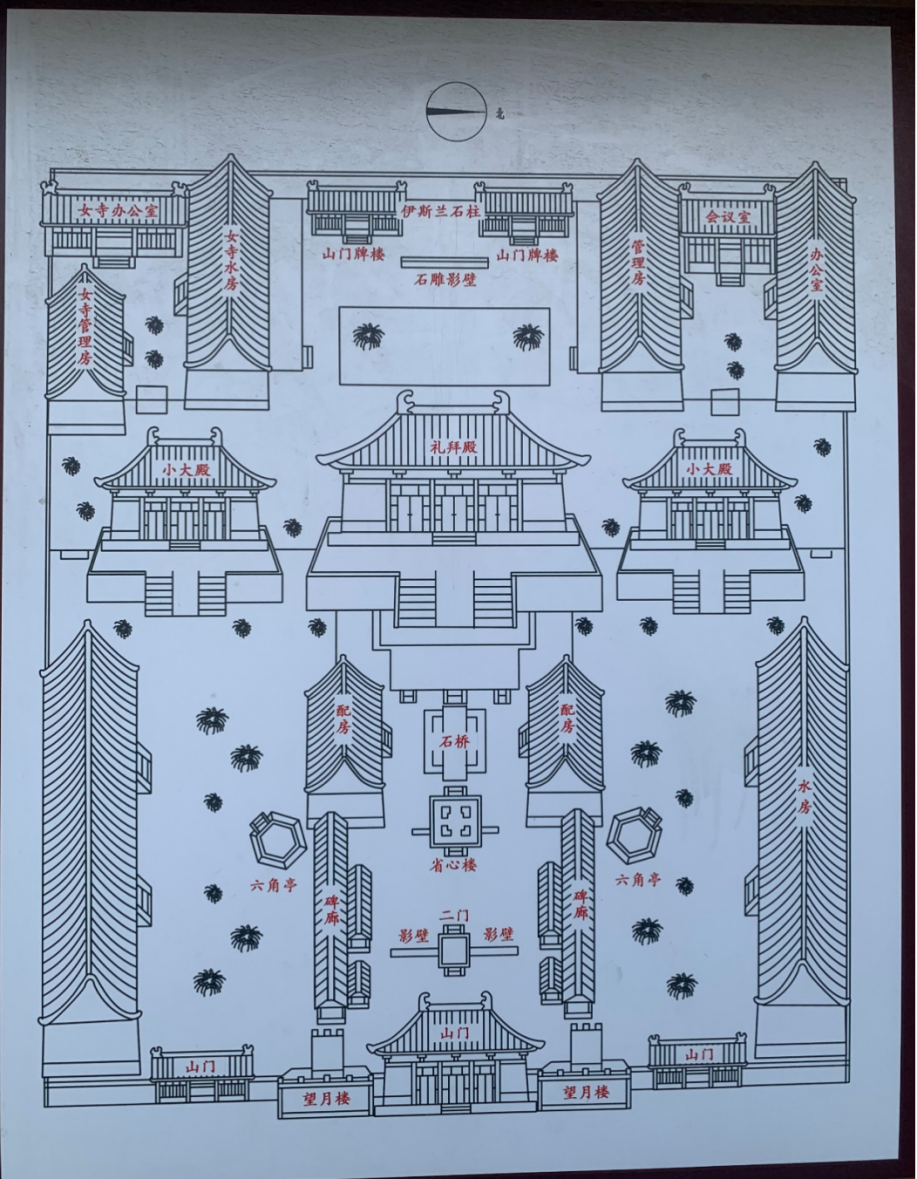

清真大寺平面图

清真大寺整体建筑坐西向东,由外而内即由东向西,面对圣城麦加的方向。寺南北长95.5米,东西宽111米,总面积近1万平方米。寺的正门为砖石结构,是1936年穆斯林集资改造而成。正门为圆券形,圆砖上雕有伊斯兰文字。门并不宽大,但其上方高度却近于门高的两倍,上下两块匾上分别撰有阿拉伯文字和汉字,其中汉字为“清真大寺”。“清真”在伊斯兰教义中是“洁净无染”、“真事独一”的意思,“伊斯兰”则是服从真主一切命令的意思。伊斯兰教徒(即穆斯林)信仰唯一的主宰“安拉”(中国穆斯林称“真主”)。真主独一无二、洁净无染,故谓“清真”,伊斯兰教寺院遂为“清真寺”。我们眼前的这座寺被称为“清真大寺”,我想应该是“清真”乃真主专用,无需再用“大”字作修饰,所以这里的“大”字是用来修饰“寺”的,以表宏伟之意。这与西安的大慈恩寺之“大”非修饰“慈恩”而是修饰“寺”道理相同。在清真大寺的两侧,从右到左又书有“千古独雄”、“纲维理数”、“掌握天人”、“万世独尊”,从内容看是左右对称的。正门的最上方是一弯新月,在夕阳的万丈光芒中显得异常夺目。

清真大寺山门

正门的两端,则是高高耸立的邦克楼。邦克楼即宣礼塔,是用来召唤信众礼拜的地方,故称唤拜塔;又因早期以火把照明,故称光塔、灯塔,是清真寺的标志性建筑。宣礼塔造型多样,有圆柱形、正方形、方锥形、圆锥形、六角或八角形等。大同清真大寺的邦克楼即采六角形,顶端建有银光闪闪的新月。

邦克楼(宣礼塔)

清真大寺从山门开始,前后建有四道寺门,形状各不相同。寺院沿中轴线布局,山门之后的牌坊、省心楼、礼拜殿均为明清建筑,2009年增修了男寺和女寺。牌楼为二门,其两边为影壁,楼前竖着一块“民族团结一家亲”的红牌。立于省心楼前回望,只见邦克楼立于两侧,显得对称而不呆板。省心楼与礼拜殿之间建有石泮桥,礼拜殿之后则为石雕影壁和伊斯兰石柱,石柱两侧为山门牌楼。石柱无论从哪个角度看,都非常壮丽,有伟丈夫气概。

后门伊斯兰石柱(正拍)

伊斯兰石柱(侧拍)

除了极具宗教色彩的建筑之外,寺内的文字资料也值得关注。首先是进入山门后仰视即可见的圣旨。其文字内容是:

圣旨

康熙三十三年六月

圣谕

朕评汉回古今之大典,自始之宏道也,七十二门修仙成佛,诱真归邪。不法之异端,种种生焉。已往不咎,再违犯者斩。汉诸臣官分职,时享君禄,按日朝参,而回逐日五时朝主拜圣,并无食。

朕俸亦知报本而汉不及回也,通晓各省如官民因小不忿,借端虚报回教谋反者,职司官先斩后奏,天下回民各守清真,不可违命,勿负朕恩有爱道之意也。钦此钦遵。

康熙所颁圣旨

据有关学者考证,康熙三十三年,北京南城某李姓巡城使密奏,说回回在牛街礼拜寺“夜聚明散,图谋造反”。康熙皇帝在了解到回民只是正常的颂经礼拜后,即下旨派特使到西宁东关清真大寺颁发。大同清真大寺的圣旨,应是抄录的。从内容来看,康熙对回汉两族的宗教信仰是比较尊重的,肯定“修仙成佛,诱真归邪”的积极意义,他对回教的报本思想的评价高于汉族,严令禁止诬告虚报谋反的行为。

圣旨之外,二门影壁两侧的石碑值得关注,这是因为它们对于考证大清真寺的修建时间非常关键。据大同大学李海教授的调查,大同清真大寺原有碑刻文献16种,明代2种,清代9种,民国5种,其中明万历十七年的《重修礼拜寺新建泮桥记》已佚,故现存15种。据其中之一的清乾隆七年中秋所刻《敕建碑记》称:“我云中之寺,考之贻志,创自贞观,巍然显峻,洵壮观矣。”此外,该年的《敕建清真寺碑记》则明言“是碑建于唐贞观二年冬十月”,嘉庆五年、道光四年的碑文也说是建于贞观年间。李教授认为建于唐贞观年间的说法难以成立,并给予反驳,同时提出建于元泰定元年(1324年)的观点。倘其意见正确,则该清真大寺比国内诸多成立于明代的要更有历史的厚重感。

乾隆七年的《敕建碑记》

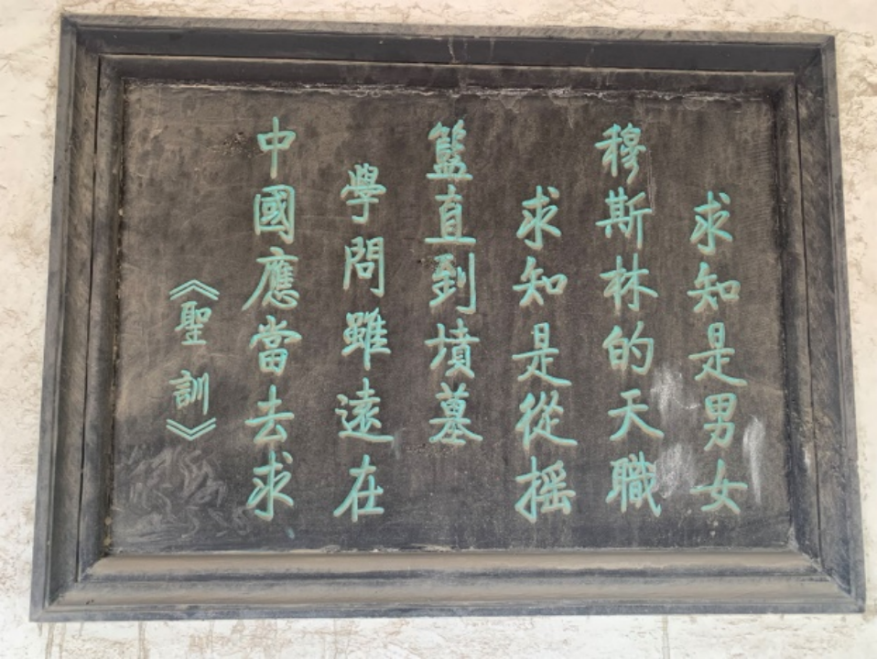

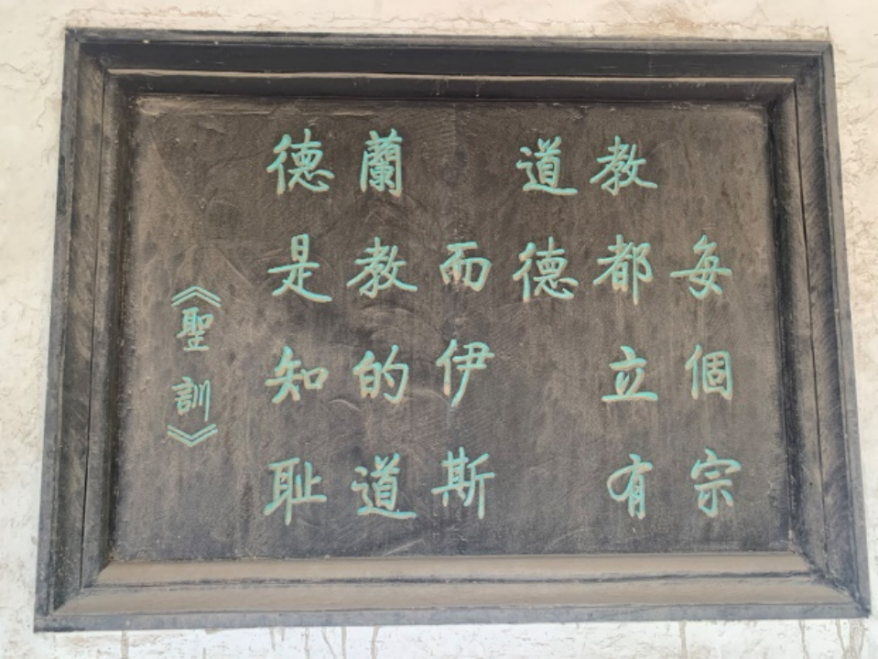

令我很受教益的是,碑廊的墙上镶嵌的灰砖上书写了很多《圣训》或《可兰经》的箴言。这些箴言显示伊斯兰教是典型的一神教,强调的是真主的全能权威,具有绝对的支配力,同时也训诫人不可无所作为,而应遵循真主的教导,勇于求知,知耻虚心。下面列出几条,以飨读者。

《圣训》

1.寻求真主的给养,开采大地的宝藏。真主喜欢高尚尊贵,不爱卑鄙下贱。

2.信仰最完美的信士,乃品德最优良者。爱人如己才是真信士。

3.正信第一,美德居二。协商行事,永不失败。独裁专政,必遭灭亡。

4.愚昧是最卑贱的贫穷,智慧是最宝贵的财富,骄傲是最难受的孤独。

5.原谅者愈高贵,虚心者愈进步,施济者愈富有。

6.计划是生活的一部分,善问是治学的一部分,坚忍是信仰的一部分。

7.谨慎者不失败,协商者不悔恨,节约者不贫穷。

8.每个宗教都立有道德,而伊斯兰教的道德是知耻。

9.求知是男女穆斯林的天职。求知是从摇篮直到坟墓。学问虽远在中国,应当去求。

《古兰经三·一九》

天地的创造昼夜的轮流,在有理智的人看来,此中确有许多迹象。

《古兰经四·八五》

谁赞助善事,谁得一份善报;谁赞助恶事,谁得一份恶报。真主对于万事确是全能的。

伊斯兰教《圣训》

其中最广为人知的,或许是创教者穆罕默德所言的“求知是从摇篮直到坟墓。学问虽远在中国,应当去求。”而“协商行事,永不失败。独裁专政,必遭灭亡”也洋溢着具有普世价值的和合精神,对此行考察秦晋和合文化的我们来说倍感亲切和振奋。那高墙或门楣上绘就的山水花鸟画,更是让我们感觉到中华美学与阿拉伯建筑之间毫无违和感的融合。

虽然时值盛夏,寺内却感受不到酷暑难当,因为到处长着果树,山楂、苹果、杏子、桃子等等都挂满了枝头,绿意油油,诉说着民族融合、宗教共生的美好故事。

五、纯阳宫

从清真大寺出来,沿街继续南行即至纯阳宫。它是大同市现存的唯一一座全真教宫观,与运城市芮城县的永乐宫、太原的纯阳宫由南至北均同处一条中轴线上,皆为供奉道教神仙吕洞宾的宫观,故又分别称为“南宫”、“中宫”和“北宫”。其中永乐宫是中国现存最大、保存最为完整的道教宫观,同北京的白云观、陕西鄠邑区的重阳宫并称为全真道教三大祖庭。大同纯阳宫虽不及永乐宫,但也独具特色,值得考察。

据《道藏·甘水仙源录》卷六所载王鹗《浑源县真常子刘君道行记》“元光二年(1223), 丘处机西行回归,道宁执以弟子礼,受授全真道法,加号真常子。被推为道宫长,筑室西京。”刘道宁,山西浑源人,为丘处机弟子,全真道后七子之一。1222年3月,丘处机在西域的大雪山行宫见到成吉思汗。成吉思汗问丘道长是否有长生不老药,道长如实答道:“有卫生之道,无长生之药。”并规劝他减少杀戮,不要屠城以积德。我在西安八仙宫的壁画中,还看到二人对话的一幕。次年(1223年),丘处机东归,终于第二年至燕京。途中经过大同时,向刘道宁授予全真道法,加号真常子,并令其在此筑室修道,是为纯阳宫之始。

成吉思汗接见吕洞宾壁(西安八仙宫)

纯阳宫,顾名思义,就是供奉纯阳真人吕洞宾的宫观。清华大学浦江清先生1936年在《清华学报》第十一卷第一期发表名作《八仙考》,认为吕洞宾传说肇始于北宋庆历年间,后来因其所谓的自传、履历及相关理论符合北宋道教新派宗旨而被推为祖师。2017年复旦大学陈尚君先生在《吕洞宾的最早记录》中又认为吕洞宾传说至少可以推到宋太宗时期,而且据宋初乐史《太平寰宇记》卷一○九《吉州》所录的吕洞宾诗,提出乐史在南唐时期可能已经听说吕洞宾了,而且吕是作为真实的诗人而存在的。我觉得吕洞宾很有可能是南唐之前的人,进入北宋后因缘际会不断被神化而成为集剑仙、儒生、诗人等于一身的神仙。

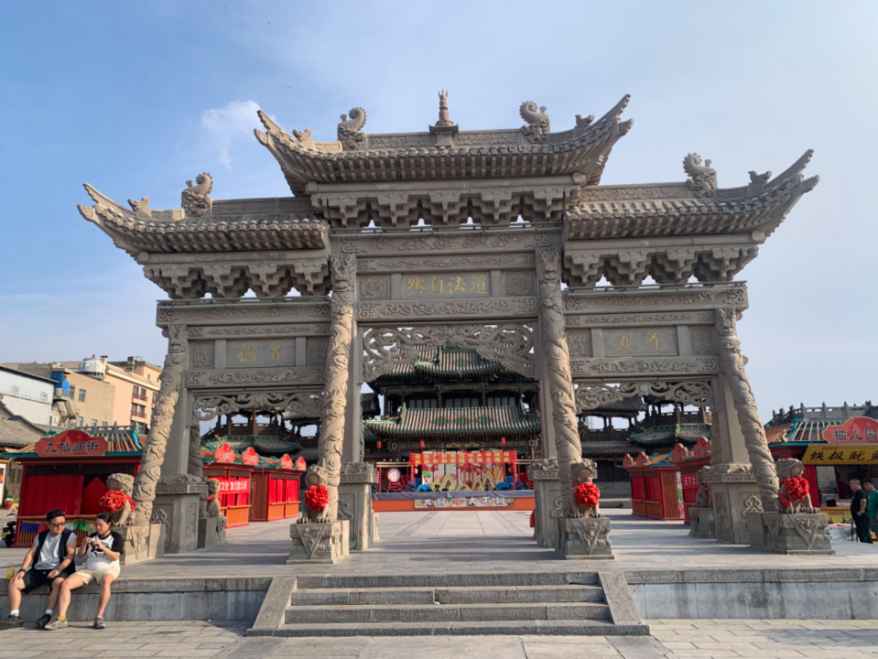

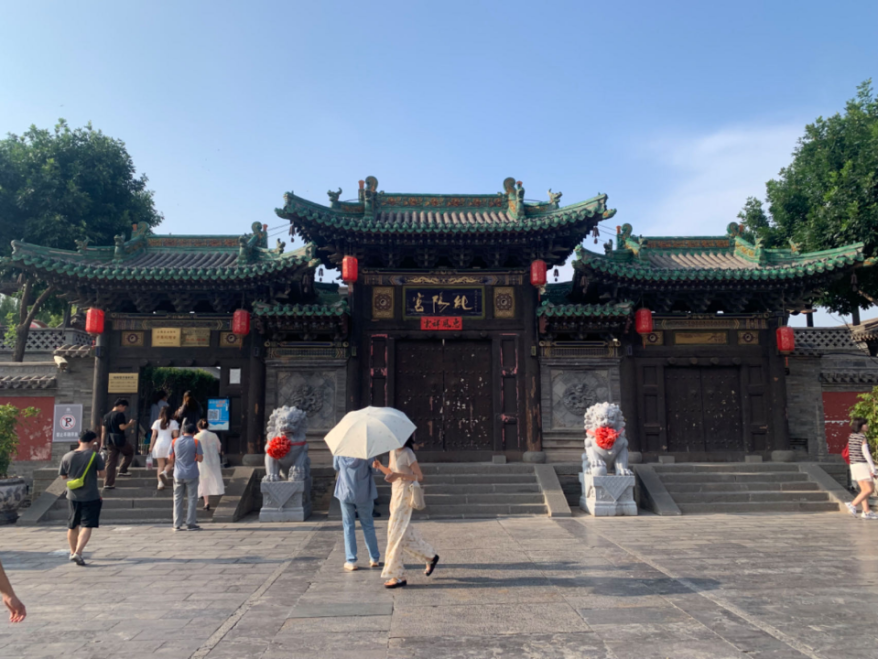

纯阳宫是一座集寺院、园林于一体的三进院落。纯阳宫坐北朝南,宫门为三门五楼的石制牌坊,顾名思义三门即三个门可进出,五楼即牌坊顶有五层楼,三门五楼寓意三清五行,道教色彩鲜明。中门额书“道法自然”,左右门各书“贵德”、“尊道”。宫门与宫观之间为宽阔的人行大道。观门顶为琉璃瓦,与皇家王府规格等同,以表其宗教的神圣性。纯阳宫正门、右门紧闭,左门供人进出。正门额书“纯阳宫”,左门门楣挂有“万寿纯阳宫”牌匾。宫门两侧各有一坐两层平面六角形楼阁,红墙绿顶,东名玄天阁,西名长生阁。我们用支付宝扫码进宫。

三门五楼石牌坊

纯阳宫宫门

纯阳宫景区简介及平面图

第一进院落中间为灵官殿,两侧为钟鼓楼。殿面阔五间,进深三间,所供者为王灵官,亦称“火车灵官王元帅”、“豁落火车王灵官”、“玉枢火府天将王灵官”、“隆恩真君”等,为镇守山门的护法神。王灵官赤面髯须,身披金甲红袍,三目怒视,右手执钢杵,其形象相当于佛教天王殿弥勒佛身后的韦陀。王灵官背后的墙上绘制了道教的四大元帅,依次为温琼、马魁、赵公明和岳飞,左右壁画的主角则为护法的青龙、白虎。灵官殿前对联也很有意思:“守道无他法无非勿忘勿著,养德有妙方只在不忮不求。”“勿忘勿著”来自佛教的空观与中道思想,意为既不忘记本心责任,也不过于执着或沉溺于具体事物,凡事应适可而止,量力而行。此即佛学所讲的“因上努力,果上随缘”。“不忮不求”出自《诗经·邶风·雄雉》,意为不嫉妒他人拥有的东西,也不贪求不属于自己的东西。道教强调守道养德,却以儒释思想为方法,三教之深度融合于此可见。

王灵官

第二进院中央者为主殿吕祖殿,也称三祖殿,供奉全真教的三位祖师,左中右分别为王重阳、吕洞宾、丘处机。环殿墙面绘制了13幅画,形象介绍了三祖的生平故事。殿面阔五间,方形四面回廊,单檐歇山式,颇为壮观。殿为方形四面回廊,形如内外两个“口”字所组成的“回”字,以暗示吕洞宾经常自称的“回道人”。三祖殿左右各有配殿五间,左侧为奶奶殿,供奉碧霞元君、送子娘娘、天花娘娘、催生娘娘、眼光娘娘,这些娘娘都是保佑孩子顺利出生成长的。右侧为三官殿,供奉主持赐福的上元天官、赦罪的中元地官和解厄的下元水官,三官后来被人格化为尧、舜、禹三位圣人。

纯阳宫三祖

第三进院中央者为二层楼阁,面宽五间硬山顶式,其上层为藏经楼,下层为三清殿。三清殿供奉道教三位最高神,正中从左到右依次为玉清灵宝天尊、上清元始天尊、太清道德天尊的塑像,这种设计与佛教寺院大雄宝殿中间供奉三世佛(过去佛、现世佛、未来佛)很近似。三清殿前月台为面宽三间的卷棚歇山式亭台献殿(俗称“抱厦”),其功能为每逢诸真诞期或重要节日举行道场时摆放祭品与法器,以便信徒朝拜。东西为面宽三间的二层耳楼。穿过西侧宫墙小门,可见一跨院,内有一个重檐六角亭和小人工湖,很是幽静。

与刚才所考察的清真大寺一样,纯阳宫也重视道教知识的宣传。如灵官殿前放置了几块纸板,书写内容为“道教常见问答”、“道教基础知识”、“如何参拜太岁”等,游客在此可以学习道教基础知识和常见礼仪。

捎带说一下,我们从纯阳宫出来,寻找晚餐馆时,恰好在鼓楼西街看到一家叫作“木兰花果酒”的店铺,酒醋皆售。我从来没有想过醋竟然可以由这么多原料酿制而成,各种风味皆有,藜麦醋、苦荞醋、燕麦醋、西柚醋、红枣醋、枸杞醋、山楂醋、桑葚醋、沙棘醋、苹果醋、葡萄醋等等。这些都是由醋糟与水果一起发酵而成,其过程与结果都生动体现了和合之道。在导购的勤工俭学大学生的劝诱下,我一一尝遍,味蕾得到极大的满足。屈燕飞博士邀请我们明天到他老家陕西榆林去考察古峁遗址和当地道教文化,还特意买了两千余元的酒和醋快递给家里的亲友,感谢他们热情款待即将叨扰的我们。西北汉子的豪迈于此可窥一斑。老板刘重辉夫妇对传统文化的热爱,对非遗技术的钻研也给我们留下了深刻印象。

与刘重辉夫妇交流(左2、4为刘氏夫妇)

结语

画家丰子恺曾受其师弘一法师的影响,把人生的境界分为比作三层楼:“一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食,精神生活就是学术文艺,灵魂生活就是宗教。”能够登上第三层的都是有宗教精神的人,夏丏尊即称赞弘一法师是像佛一样有后光的。遗憾的是,这个世界上有些宗教缺少包容精神,睥睨一切,唯我独尊,为生存空间不惜一切代价去掠夺征服。与之相比,我们中国人对于宗教总体上抱有一种宽容的、实用的,甚至欣赏的态度,很少采取激烈极端的行为,历史上著名的“三武灭佛”皆昙花一现即可为证。大同地处晋蒙冀交界,为北方锁钥,交通要道,民族融合、宗教共存具有典型性,称大同为儒释道伊等宗教之熔炉亦不为过。我们今天通过对大同古迹,尤其是宗教文化遗产近10个小时的考察,深切体会到作为北魏故都,辽、金、元西京的大同,政治地位崇高,文化上也颇有登高望远的开阔气象。九龙壁背后所体现的政治哲学儒学,云冈石窟、法华寺所代表的佛教,纯阳宫所代表的道教,清真大寺所代表的伊斯兰教,千百年来都能在这块土地上和谐共处,在保持自身独立性的同时能相互吸收有益营养,不断发展。这是中国人的温情和善意,也是中国人的勇气和智慧。我相信世界各民族都能如此,这个世界才会最终走向“大同”。