2025年9月29日,《台州日报》“人物”版面专题报道我院何善蒙教授及其新作《杳杳寒山》的创作心路。何善蒙教授作为天台本地人,与寒山有着天然的“缘分”,寒山、寒山诗或者寒山精神也浸润了何教授的精神世界,成为他专业报考、学术研究的重要指引。工作后的何教授,把对家乡的热爱转化为对寒山研究与和合文化研究的兴趣,他多次在全国高校、文化机构举办讲座,深入解读寒山诗的内涵与和合文化的精髓,让更多人了解这份文化遗产。同时,何教授还积极参与寒山文化相关的学术研讨活动,与国内外学者交流切磋,为寒山文化的传播、寒山精神的宣传及家乡文化的建设贡献力量。

以下内容为“人物”版面报道原文:https://tzapp.taizhou.com.cn/webDetails/news?id=3586463&tenantId=64&uid=63a559672cd91829033e7dfc

“今天,你寒山了吗?”

8月末,浙江大学哲学教授何善蒙带着他的新书《杳杳寒山》,做客台州市图书馆。一上台,他就向观众抛出了这个问题。

乍一听,这个问题有些令人摸不着头脑。寒山,一指天台境内的寒石山,二指唐代隐逸诗人寒山。为什么将山名或人名,当作动词来用呢?

何善蒙很快做出了解释:“今天,你寒山了吗?意思是,寒山的精神,寒山的生活方式,今天在你身上体现了吗?”

何善蒙在台州市图书馆讲座

接着,他介绍起了《杳杳寒山》的主人公——寒山,这位生于咸阳,归隐于天台,为后世留下三百余首白话诗的诗人,居然在千百年后,成为美国“垮掉的一代”集体推崇的偶像。

在中国文学史上,寒山一直被迷雾所笼罩。正史没有关于他的任何记载,人们不知其真实姓名、确切身世,甚至都不确定他有没有真实存在过。

但他的诗歌,又切切实实流传下来。宋元之际,寒山诗东渡日本,即影响甚广,知名度超越了李白、杜甫等“主流诗人”。至20世纪,美国兴起了“寒山热”,就是以日本为媒介。

然而,同一事物在跨文化传播中,不免产生“流变”。日本的寒山、美国的寒山与中国本土的寒山,精神特质恐怕也不尽相同。

何善蒙则通过《杳杳寒山》一书,为我们建构起了一个寒山的形象:他是一个普通人,普通到连自己的名字都没有了,就像芸芸众生。他经历了现实的种种痛苦,最后决定以极简主义的方式度过余生。

这是一个真诚生活过的人。

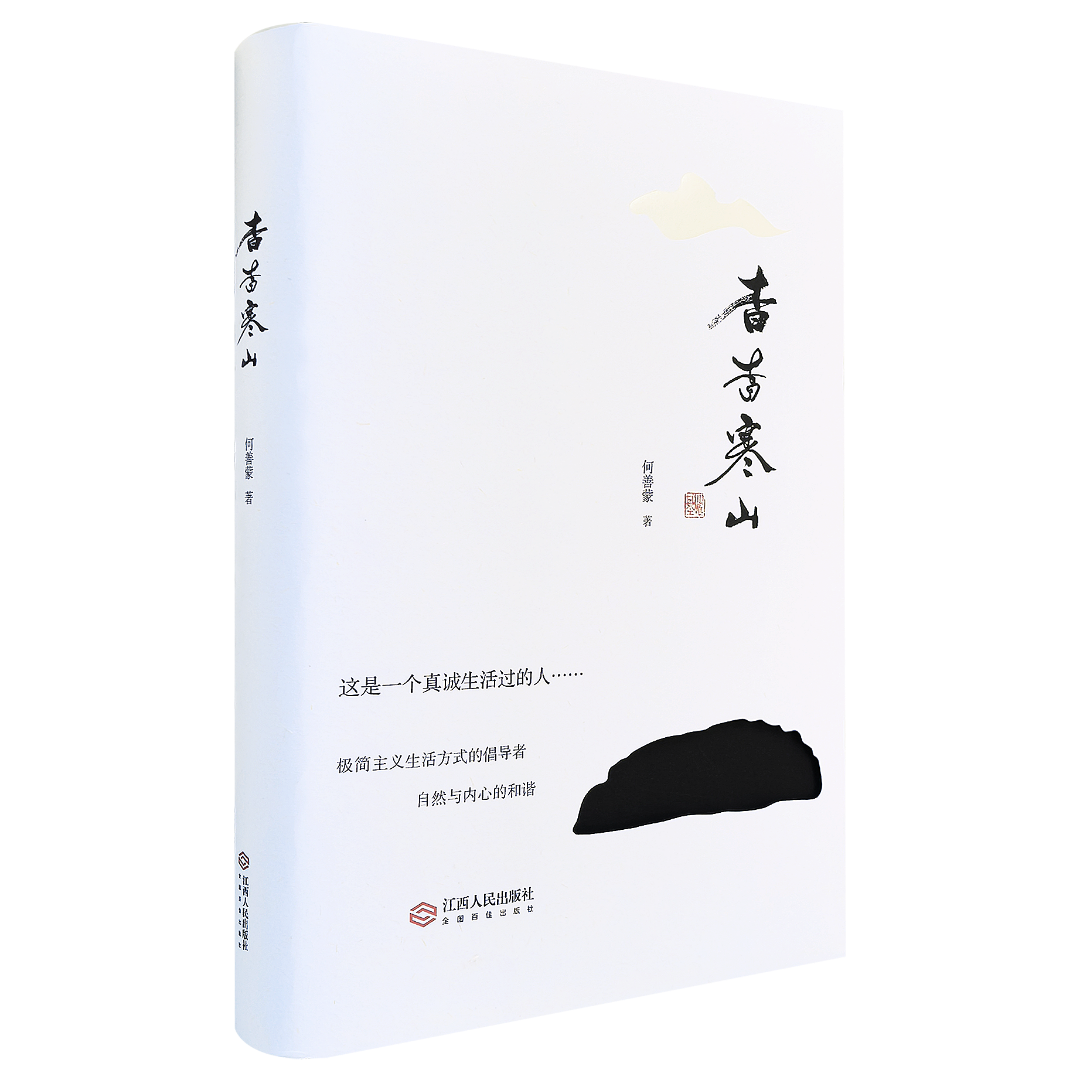

《杳杳寒山》

一

何善蒙与寒山颇有缘分。

1977年冬,何善蒙出生在天台县街头镇何村。这里群山环绕,往南走,翻越一道孟湖岭,步行约2公里,一座大山横亘眼前,便是寒山当年隐居的地方——寒石山。

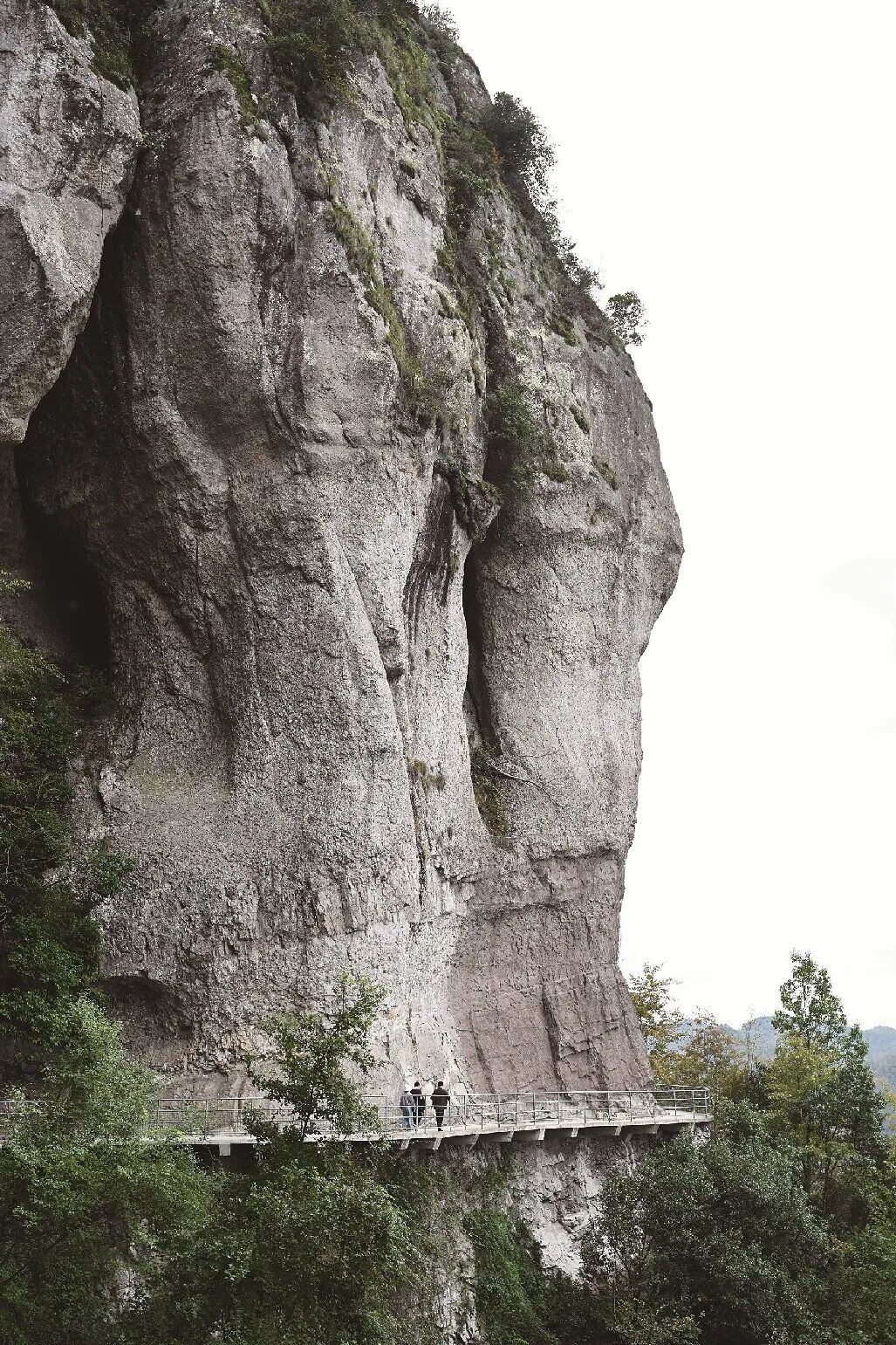

其山势险峻,千尺石屏层次卓立,峭壁如城嶂,绵亘十里,气势十分壮观,当地人称为“十里铁甲龙”。

山脚下,有一所学校。每日上学放学,何善蒙都要沿着这条路线往返。从小学到中学,寒石山陪伴了他近10年。

听大人们说,从前有个叫寒山的人,就生活在这座大山里,后来成了神仙,叫“寒山老佛”。所以无聊时候,小何善蒙也会看看山,试图找到那位神仙。

当然,这不过是个传说罢了。对于小山村里的孩子而言,那只是一座非常雄伟的山,它阻隔了远方的视线,却又不能看到神仙,“这样想来,多少有些惆怅”。

寒石山

山的那边,有着更为广阔的世界。在天台平桥中学度过高中三年,1996年,何善蒙以优异成绩考取了复旦大学。

“当年,复旦在浙江招生名额并不多,我能填报的专业,只有中文、哲学、文博等少数几个,最后被哲学专业录取。”他回忆,“像我们这种山村里的孩子,根本不懂哲学是什么,父母也给不了什么意见,就稀里糊涂去上了。”

好在这门需要思辨、向内求索的学科,与何善蒙的天性相符。尤其遇到中国哲学后,他觉得趣味盎然。有一回,读到王阳明的“心外无物”,书中说,这是“主观唯心主义”——认为王阳明否认外部世界的存在,万物都依赖于人的意识。

但何善蒙通过分析,发现这种解读是错误的。在阳明心学里,“物”不是单纯的外物,而是和人的“心”“意”相联系的事,是一种“赋予意义的存在”。“心外无物”不是说世界不存在,而是说世界只有经过人的“心”,才成为一个有价值、有意义的世界。

他将这些观点写成学术论文《意义世界的非理性主义建构——浅论王阳明的“心外无物”》,刊发在《社会科学》(2000年第5期)上。一个本科生,能在核心期刊上发文章,这给了他极大的信心。

此后,他确立了研究中国古典哲学的学术道路,在复旦读博期间,师从王雷泉教授。他的博士论文《魏晋情论》,以“情”为切入点,对魏晋时期士人思想中的情感观念,进行了系统梳理和深入探讨。魏晋是中国思想史上对情感高度重视的时代,从这个视角出发,可以对魏晋玄学、魏晋士风作出新的理解。

博士毕业后,2005年,他进入浙江大学,从事博士后研究,进而留校任教。他上课从来不做PPT,因为他发现,有的学生会把他所有的课都上一遍。“如果同一份PPT反复用,岂不是显得很没水平?”何善蒙笑着说,“当我用随性、即兴的方式讲课,让思想无拘无束地展开,反而能让学生在课堂上自由思考。”

他的《先秦诸子思想》,在浙江大学是热门通识课程,学生们评价他“有些魏晋遗风”,“感觉与世无争,但又清清楚楚”。

青年时代的何善蒙

二

少时不识寒山。多年以后,坐在大学图书馆里,何善蒙无意间翻到了手边的一本寒山诗集。此刻,仿佛命中注定一般,寒山正式走进了他的生命里。

“杳杳寒山道,落落冷涧滨。啾啾常有鸟,寂寂更无人。淅淅风吹面,纷纷雪积身。朝朝不见日,岁岁不知春。”

诗歌清新、寂寥、充满禅意的语言,将他一下子拉回到童年,记忆中那座雄伟、幽深的寒石山,在眼前次第拔起。“庄子说,相视而笑,莫逆于心。我想,在那个瞬间,我读寒山诗的感觉就是如此。”

当时有个契机是,浙江省推出了“浙江文化名人传记丛书”,一共要写100位名人的传记,其中就包括了寒山,但迟迟没有人接手。原因在于,寒山生平事迹概不可考,让人无从下笔。

但何善蒙接下了这个高难度的写作任务:“一方面,因为我是天台人,写寒山似乎是一种责任;另一方面,寒山身上有太多谜团,比方说,他为何会墙内开花墙外香?这引起了我的兴趣。”

于是,他沉浸到寒山的三百余首诗中,沉浸到中唐的时代背景中。通过全书周密细致的考证、推理,他始终关切一个问题:在那个盛极而衰的时代,普通人寒山,会做出怎样的人生抉择?

故事从公元726年,长安之郊的咸阳说起,这里是寒山的出生地。寒山出身于一个富裕的中下层地主家庭,童年时无忧无虑。他相貌普通,个子矮小,但聪明伶俐,过目成诵,还有些调皮贪玩。

十四岁那年,寒山进入县学,读儒家经典,“少年学书剑”“学文兼学武”。在学校,他交到了好朋友,相约“联翩骑白马,喝兔放苍鹰”,可谓人生快意。到了弱冠之年,他也娶妻生子。

有唐一代,由科举入仕,为天下读书人共同的愿景,寒山也不例外。经历了两次失败后,天宝三年(744),他终于进士及第。但接下来的吏部铨选,寒山却因体型容貌不佳,三番四次落选,仕途的大门终究没有向他打开。

天宝十四年(755),安史之乱爆发,中原陷入了一片战火。寒山逃出了长安,与妻儿走散。他随着流亡的人群,一路越秦岭,下汉水,走襄阳,至荆州。他自称“山林人”,在荆州过了一段优游日子,又辗转到山东,当过胥吏。因受不了官场的黑暗,他终于决定,一路南下,去寻访心中的隐逸之地——天台山。

大约在上元元年(760),寒山抵达天台,在遍览天台山风光后,他选择在翠屏山脚下隐居。一直到贞元六年(790),他在翠屏山生活了整整30年。期间,他再度成婚、生子,过着宁静、清贫的田园生活。

命运却再一次捉弄了他。妻子和孩子染上恶疾,相继去世。白发人送黑发人,这是何等的悲伤?“渐减如残烛,长流似逝川。今朝对孤影,不觉泪双悬。”死亡,实为生命不可承受之重。

万念俱灰下,寒山选择修习黄老之术,来摆脱死亡的阴影。在国清寺丰干禅师的指引下,他跋涉至天台县西北七十里的寒石山。山中有座巨大的天然洞穴,成为寒山的栖身之所。他在这里修道十年,奈何“俱好神仙术,延年竟不长”。道家无法真正给予他精神上的解脱。

寒山的形象

七十六岁那年,他回过一次咸阳,家乡早已不是熟悉的模样,父母、好友的坟前荒草萋萋。“昔日经行处,今复七十年。故人无来往,埋在古冢间。”死亡每个人都无法避免,自己能活着,已然是种幸福。

重回天台的寒山,与好友拾得、丰干为伴。他开始接触佛经,徜徉在青山白云之间,任随天地变化。寒山因寒石山而得名,寒石山因寒山而有灵性。大和四年(830)九月十七日,寒山去世,葬于明岩朝阳洞右侧象鼻峰顶。

寒山生前,在树上、岩石上、墙壁上题诗,“五言五百篇,七字七十九。三字二十一,都来六百首”。其中有三百余首,经桐柏宫道士徐灵府收集,而流传于世。至宋代,寒山诗受到王安石、苏轼、朱熹等文人的喜爱和摹拟。清代《全唐诗》收入他的诗歌303首。

何善蒙的《隐逸诗人——寒山传》,于2006年由浙江人民出版社出版。书中,他以详实、生动的语言,建构起了心目中的寒山形象——一个一生坎坷、遭遇时代变故而选择隐逸的读书人,如何由儒入道,由道入佛,最后以诗歌传世,留给人们一个自由而孤寂的背影。

三

“在很长一段时间里,寒山都是默默无闻,游离于文学正典之外。这与他不拘格律、或俗或雅的总体风格有关,也与他迷离的身世、似儒似道似佛的身份有关。”何善蒙说,“但在日本,他是公认的禅宗大诗人,受到各个阶层读者的欢迎。”

到了上世纪五十年代,寒山诗随着禅宗一起,从日本传到了美国。1953年,一位叫加里·施奈德(Gary Snyder)的美国青年,在一次日本赴美的画展上,见到了一幅令他震撼的画作:一个衣衫破烂、长发飞扬、在风里大笑的人,手里握着一个卷轴,立在一个山中的高岩上,这就是寒山。

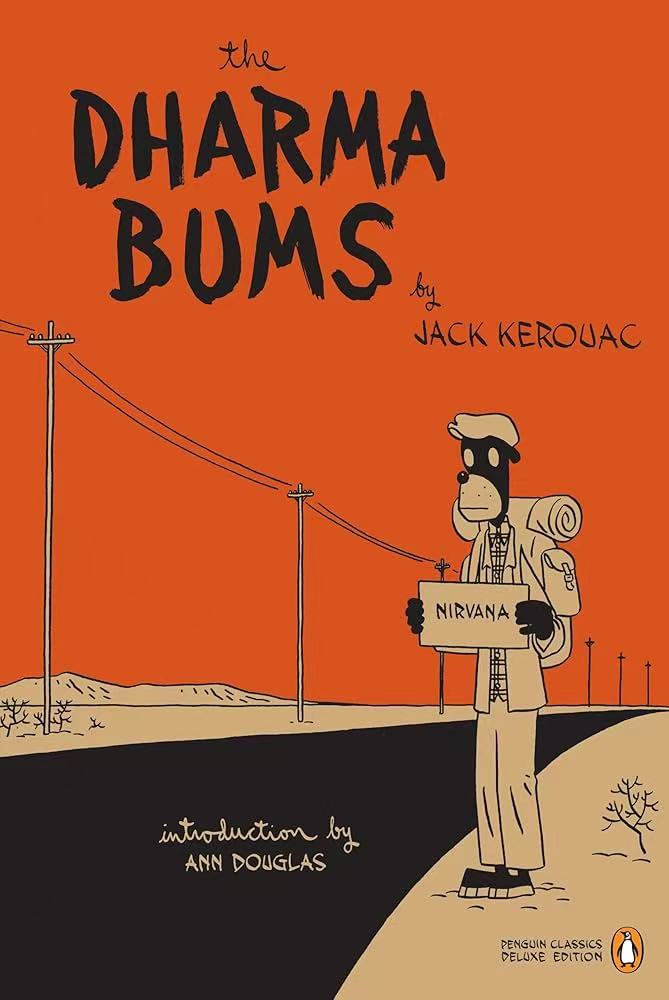

1958年,施奈德发表了24首寒山译诗,起初并没有掀起什么波澜。但施奈德有个朋友——杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac),是美国“垮掉的一代”发言人,在其自传体小说《达摩流浪者》中,将寒山捧为“垮掉的一代”的祖师爷。该书出版于1958年,扉页上写着:“献给寒山”。

《达摩流浪者》

其实,凯鲁亚克描写的是他与施奈德的友谊。两人穿越美国西海岸登山、参禅、探求生命本质。小说中,寒山的形象与施奈德合二为一,代表了东方遗世独立、回归自然的精神。

随着《达摩流浪者》的出版,寒山诗在上世纪六七十年代的美国迅速风靡。他那破破烂烂的流浪汉形象、疯疯癫癫的举止行为,以及富含禅宗哲理的诗篇,三者浑然一体,因而成为了美国青年的偶像,先后影响了“垮掉的一代”和“嬉皮士”。

一个中国诗人,在去世一千多年后,竟然成了美国反主流文化的象征,恐怕连寒山自己都会感到惊讶吧?

1970年,一位来自中国台湾的女孩,在威斯康星大学比较文学系攻读博士学位,恰逢“寒山热”如火如荼,她在报纸副刊发表《寒山在东方和西方文学界的地位》一文,颇具影响力。这个女孩名叫钟玲,是知名华人女作家,后任香港浸会大学副校长。

2008年5月,何善蒙与钟玲、韩国学者李钟美一同探访寒石山。唐代时,这里全是荒山野岭,如今农田已开发到寒石山脚下。来到寒岩洞口,何善蒙介绍,寒山就曾住在这个山洞里。钟玲惊叹山洞之大,估计可列坐八百人以上,当年寒山一定在近洞口向阳之处,依穴筑茅棚隐居。

寒岩洞

“寒山在中国复活了。”此行途中,钟玲反复说起这句话。这当然有何善蒙的功劳。

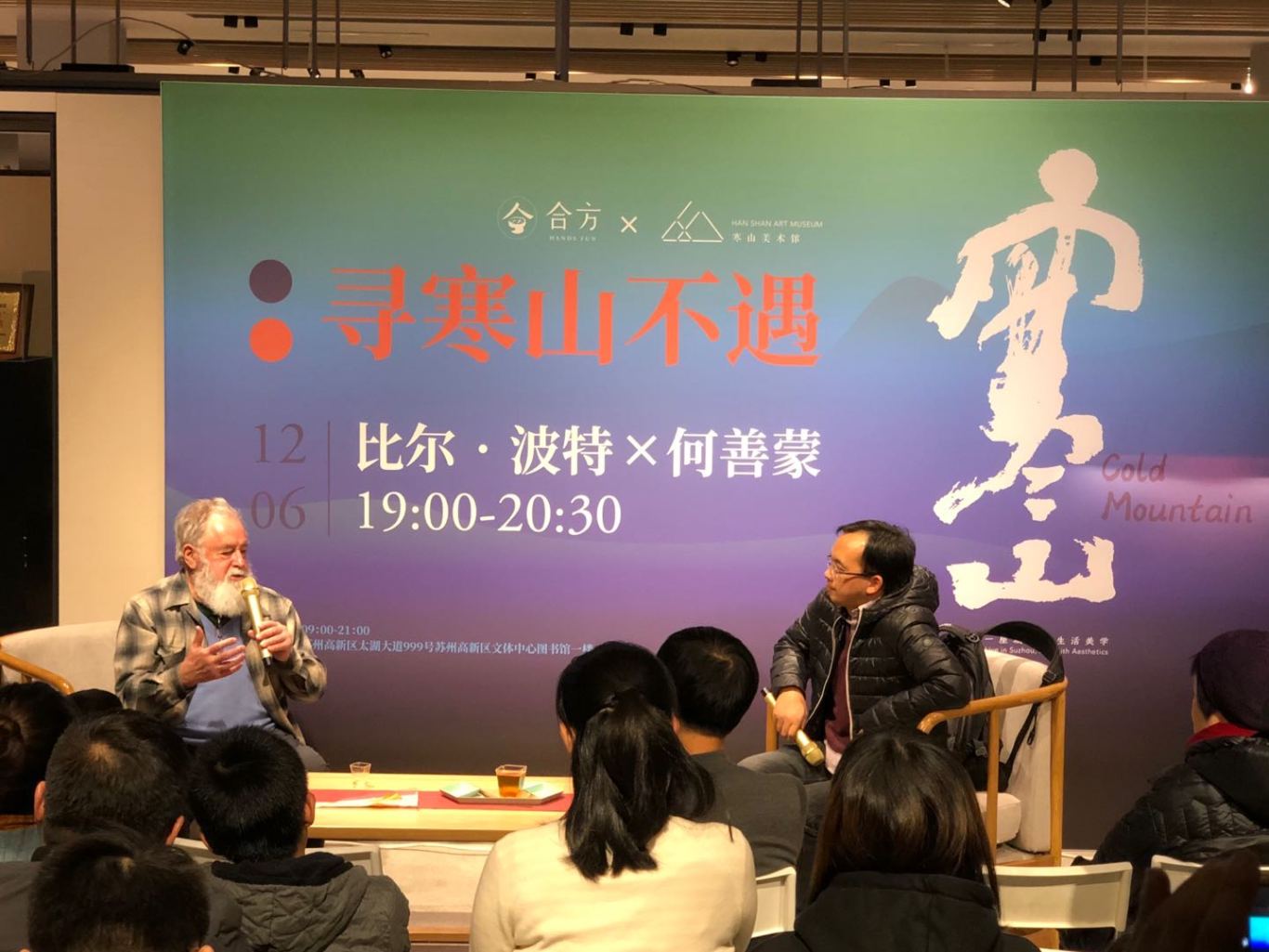

造访寒岩的,还有美国作家、汉学家比尔·波特(Bill Porter,笔名“赤松”)。他是寒山诗全集的翻译者,到过寒石山数十次。他说,希望能在那里搭一座茅棚,陪寒山终老,他觉得自己上辈子一定是个唐朝的和尚。

“我曾经问过比尔·波特,为什么包括他在内的许多美国人,会喜欢寒石山这样的地方,这里明明很荒凉,什么都没有。他回答,因为这里是最自然的。”何善蒙说,“相比现代都市的喧嚣,荒野代表了一种美国反主流文化的意象,回归荒野,是对自然的直接认可。”

何善蒙对话比尔·波特

还有更深层次的原因在于:回归自我。何善蒙认为,寒山隐居的漫长岁月里,最重要的就是与自己相处、不断面对自己。相比之下,当下社会的节奏让人们陷入忙碌、内卷与焦虑之中,缺少真正反观自我的机会。而寒山诗中蕴含着丰富的自我反省、返回内心的意味,而这恰恰是当今社会最为稀缺,也最为需要的。

“今天,你寒山了吗?”正是提醒我们,在日常奔波中不要迷失,要学会回归自我、观照内心。

四

2022年11月,何善蒙参加了一档文旅节目——《锵锵行天下》。他与窦文涛、许子东、林玮婕等人,坐在寒岩洞里,进行了一场“寒山夜话”。

林玮婕提出来一个话题。她说,看了寒山的故事,也看了弘一法师遁入佛门的故事,突然明白,可能很多人在经历了世事沧桑后,截断众流,转身离去。

这恰恰是何善蒙一直在思考的,关于寒山对普通人的意义的讨论。他说,寒山和弘一法师都选择隐遁,看似有个相同的归宿,实则本质有很大的差异。弘一法师是个天赋甚高的人,所以当他顿悟后,可以瞬间跳出红尘。

可是,寒山跟我们每个普通人一样,不可能做到像弘一法师那样华丽转身,现实生活还要继续,虽然痛苦,也必须坚持下去。那么,痛苦应该如何消解呢?

“可能我们从寒山诗里,可以获得更多的启示,他隐入山林,何尝不是换一个角度来看待这个世界呢?通过极简主义的生活,来达到与这个世界的和解。”何善蒙说。

何善蒙做客《锵锵行天下》第三季

《锵锵行天下》于2023年4月播出后,着实让何善蒙小火了一把。在浙大的食堂,在南昌大学参加学术会议期间,都有人特地跑过来问他:你是不是参加过《锵锵行天下》?搞得他有点不好意思。

节目也带火了他的寒山传记。事实上,《隐逸诗人——寒山传》,于2015年由江西人民出版社重新出版,书名为《荒野寒山》。但距离节目播出,已时隔8年,书早已售罄,想买都买不到,二手书的价格都在400元以上。

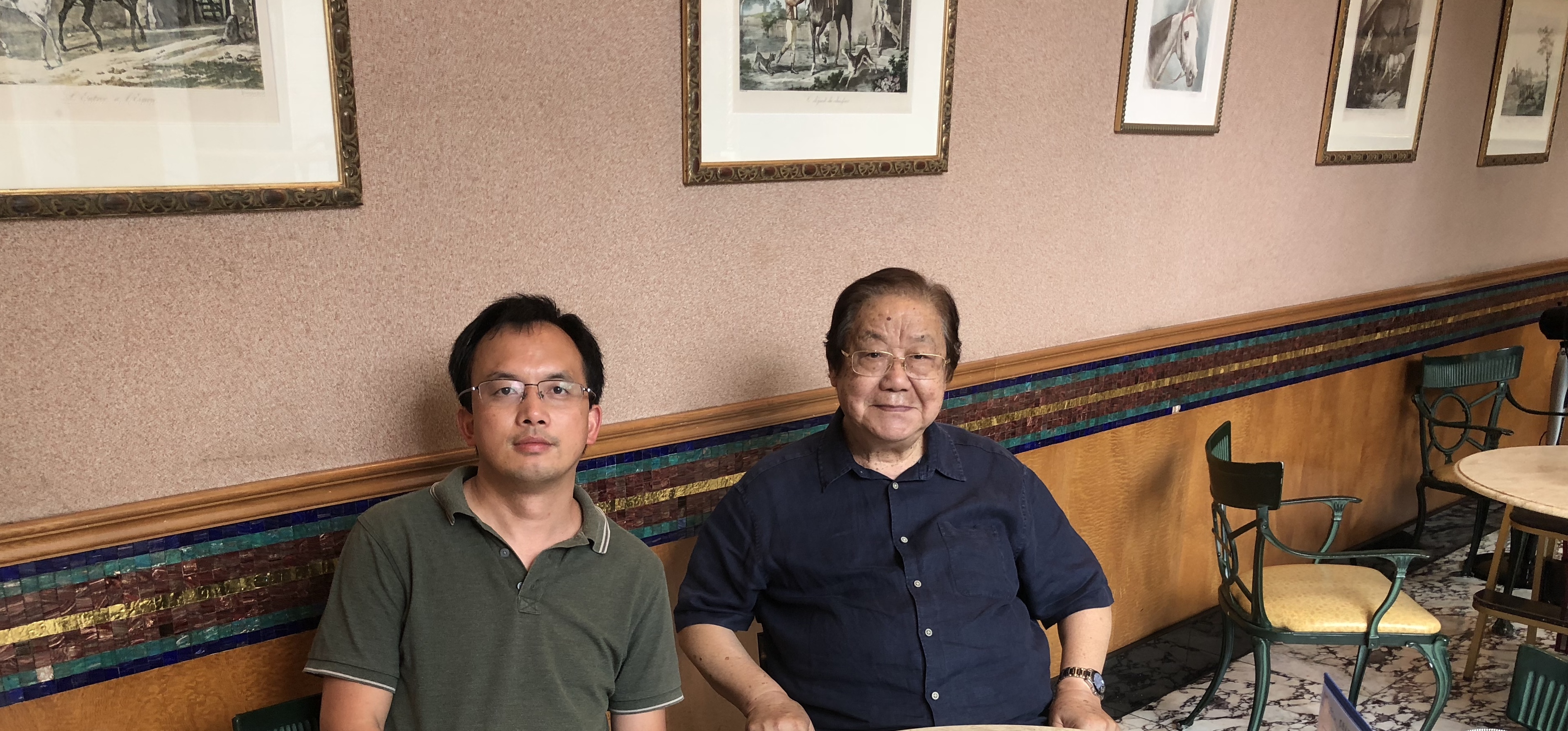

恰好,江西人民出版社来电话,表达了想重版的意愿,双方一拍即合。新书名《杳杳寒山》,取自寒山诗“杳杳寒山道,落落冷涧滨”一句。封面印着:“这是一个真诚生活过的人……”是窦文涛在节目中,对寒山的评价。书的题签,由香港中文大学原校长金耀基所写。金先生是天台人,年过九旬,始终牵挂着故乡的人与事。

何善蒙与金耀基(右)

除了出书之外,何善蒙也常在大学课堂上,向学生们推介寒山。有同学会提问:“老师,寒山的哲学对我们年轻人而言,是不是一种‘无用之用,方为大用’呢?”

“如果你把寒山诗,一开始就定义为‘无用’,那后面再加一句‘无用之用为大用’,其实说服不了别人。因为一旦你先给它贴上‘无用’的标签,就很难再真正看到它的价值。”何善蒙说,“哲学,或者寒山的诗,它们之所以流传千年,本身就说明一定有价值。关键不在于它‘有没有用’,而在于你能不能把其中的东西转化成你自己的。”

他进而解释道,读书、读哲学、读寒山,不仅仅只是为了累积一些抽象的知识,而是要注重把外在的知识转化为自身的感受力、思考力、判断力。这种转化发生,就是“有用”。如果转化不发生,那它对人来说可能仅仅就是“无用”的知识。

所以,寒山之于年轻人,并不是“无用之用”,而是一旦被读懂、消化,它就能成为滋养生命的资源。

人物名片

何善蒙,浙江天台人,浙江大学哲学学院教授、博士生导师,浙江大学中国思想文化研究所所长,台州市和合文化研究院院长,主要从事中国哲学史的教学与研究工作,研究兴趣包括魏晋玄学、和合文化、阳明学、浙江思想文化等。

台州湾时评

寒山不寒

黄保才

采访哲学教授,不经意间成了交流多于提问的对谈,在我恍如听了一堂课。读《杳杳寒山》是预习。

“杳杳寒山道,落落冷涧滨”,唐代隐逸诗人寒山笔下这条幽深山径,在何善蒙教授的这本新著中,化作一条连接古今中外的文化通道。这位千年前的诗人,一生坎坷曲折——经历两度科考失败、四次吏部落选、两次妻离子散,最终在寒石山隐居四十年,享年百岁有余。

从天台山走出的何善蒙,对老家“邻居”寒山的研究带有浓厚桑梓情结,以《杳杳寒山》完成了一场对故乡先贤的精神溯源。作为浙江大学中国思想文化研究所所长、台州市和合文化研究院院长,他多年来深耕寒山文化。本书不仅是一部寒山评传,更是一幅文明对话的画卷,勾勒出寒山诗韵从天台山走向世界的轨迹。

面对历史记载中稀有的寒山史料,何善蒙采取了一种诗意的考据方法。他以晚唐道士徐灵府搜集的《寒山诗集》(三百余首)为主线,结合碎片文献和民间传说,进行合理推测,将诗歌意象与历史脉络进行主观对接。

这种手法不是简单的传记写作,而是通过“以诗证史”的思路,构建寒山的精神世界。何善蒙评价寒山“似儒似道亦似佛,非儒非道亦非佛”,精准把握了寒山思想的杂糅特质。

寒山生于陕西咸阳地主之家,年少展现才华,却仕途坎坷。在遭遇家庭变故和安史之乱后,他隐居天台山,先后尝试农耕、修道、学佛,但至死未接受剃度。这种复杂经历造就了寒山思想的独特性,也使其作品具有多元解读的可能。

何善蒙的研究揭示了寒山诗的跨文化魅力:宋元时期随禅宗传入日本,20世纪成为美国“垮掉的一代”和嬉皮士运动的精神食粮。

《杳杳寒山》不仅关注寒山诗的文学价值,更深入探讨了其中蕴含的生态智慧和心灵关怀。

何善蒙认为,寒山的归隐不是逃避,而是基于对世事的透彻理解。寒山内心没有完全割舍这个世界,依然充满儒家入世的热情。这种“入世的隐逸”态度,与嬉皮士“寻找自我”而实际迷失自我形成鲜明对比。

寒山精神的核心是一种深刻的忧患意识:对无休止掠夺自然的发展模式的反思,倡导与自然合一。这种思想在当今社会仍具有重要调节作用,鼓舞人们关注心灵和精神世界。

除了寒山个人的生平和诗学,《杳杳寒山》还呈现了和合文化的跨时空流变,展示和合文化如何从台州地域文化升华为全球文明对话的资源。

书中梳理了寒山诗在全球的传播历程:从1933年汉学家亨利·哈特的首次英译,到加里·施奈德等人“跨洋寻根”的文化之旅。这些诗人的“寻根”之旅,是寒山诗作为文化桥梁的例证,体现了对寒山精神的高度认同。

何善蒙指出,寒山诗所体现的精神自由、生态智慧与和合理念,是中华优秀传统文化的深层密码,也是全球文明对话中宝贵的思想资源。他通过寒山研究,试图为现代人提供一种在繁忙喧嚣中重拾心灵自由与和合智慧的途径。

这种观点与台州作为“和合圣地”的城市定位相呼应。借助寒山这一媒介,何善蒙实现了地域文化的全球表达。台州本土的文化资源,由此获得与世界文明对话的资格与能力。

《杳杳寒山》的突出成就在于实现了学术深度与普及可读的平衡。书中既有关寒山生平、诗风、精神意涵的专业分析,也有对王安石、苏轼等历史人物追慕寒山的生动描写。作者考据与感悟的融合、优美的叙述语言和严谨的学术态度,使得新著超越了他在2006年出版的《隐逸诗人——寒山传》,成为目前关于寒山最全面的评传,成为一部既有学术价值又具普及意义的佳作,为寒山文化的当代传播提供了范本。

寒山诗韵穿越千年,如今在全球化语境中焕新。《杳杳寒山》书中提到,美国诗人加里·施奈德等人远渡重洋的“寒山寻根”之旅,不啻是一场跨越文化的朝圣。何善蒙的学术努力,架起一座连接着本土与全球、传统与现代的桥梁。诗意的考据与乡愁的哲思,让千年寒山在当代重生。

“朝朝不见日,岁岁不知春”。这句透着隐士孤寂的寒山诗,在千年后,通过何善蒙的笔触,化作温暖无数心灵的火种。

寒山不寒。